山が”さとやま”として機能するには、 遊歩道が備わっていることが必要です。

みなさんご存じのように、使われなくなった 山道は数年経てば消失します。

このHPは 「山道の維持」=「道を使ってもらう」 を目的に立ち上げました。

注1:このHPは高齢者のリズムでゆっくりと整備しております。記事を書き直したり、資料を加えたりを高齢者のペースで行っておりますので、ご覧になっている内容は常に「整備中」だとお考え頂ければ幸いです。

注2: エディタだけで作成し、手のひらサイズのPCで動かしている簡易なHPです。各地に点在すると思われる里山を活性化するためのヒントとなればとの思いで公開しております。

注3:高齢者でも読みやすいように、文字は大きめにしています。文章が多いため、 スマホよりもPCでご覧になることをお勧めします。 PCのモニターでご覧の場合は下の <----->が一行に収まる幅以上にブラウザを拡げてご覧になると写真の配置と説明文章とが一致します。

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Note: Our home page is to promote Satoyama (small hills locate in the vicinity of human

habitat) be well utilized as was in ancient time. The language was only for Japanese. However, our Satoyama locates near University Campus where plenty of foreign students are staying. It seems natural

to introduce our Satoyama project to those people as well. We give minimum amount of translation about our activity. The term ENG is the link

to the English translation. We are happy hearing from you; English problem in our translation should surely be removed with the aid of your feedback.

下見さとやま賛歌

我々が下見里山で1年以上も作業を続けてきた頃、ハーモニカも趣味とする会員が 歌詞 を作り上げました。下見やまみちの会・音楽班(とその仲間)によるハーモニカ演奏は 上のコントロールバーで再生してお聞きください。

なお、曲は「広島高師の山男」(”坊がづる賛歌”の元歌)と同一です。

1. (春、鏡山公園)

下見の里に花が咲き 幼児遊ぶ遊園地

水鳥群れて餌を食み 北の空へ飛び立たん

2. (初夏、広大ゆかたまつり)

山の緑が映える頃 ゆかた姿の学生ら

お国なまりで夢語る 世界の平和ここにあり

3. (秋、酒まつり・光の宴)

実りの里の酒祭り 美酒鍋囲みいつまでも

光の宴笙の音や 明日への鋭気身にたぎる

4.(冬、里山めぐり)

枯れ葉踏み分け山道を 八幡山と陣が平

鏡山からガガラ山 ”学び舎通り二神へ” (繰り返し)

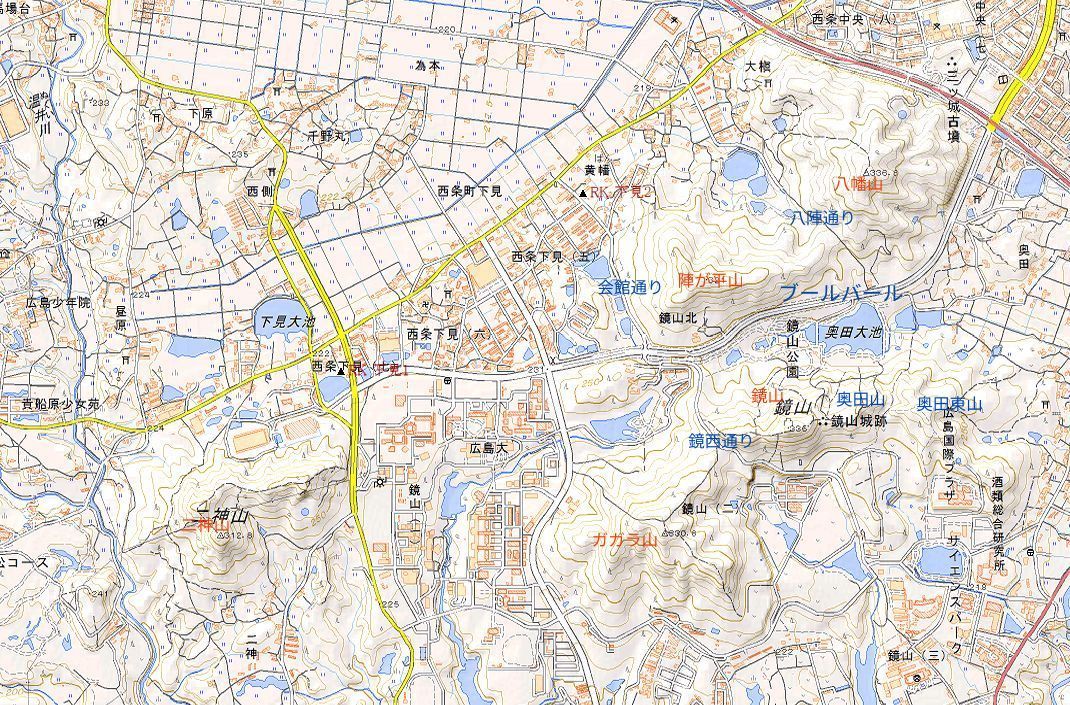

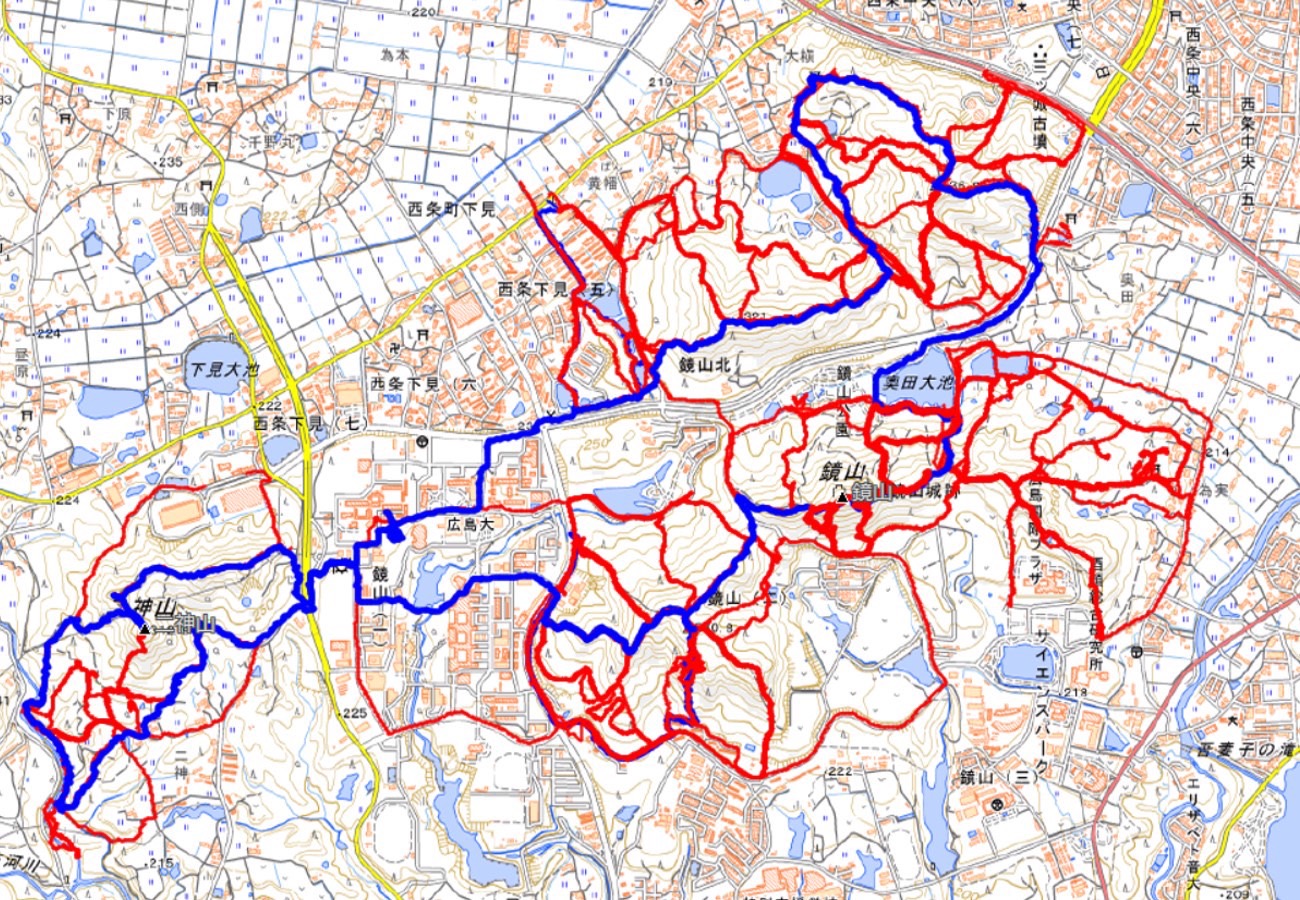

地図表示(図中の 青字で記載した山名と...通りという名称は我々が作業をする上で位置を明らかにするために用いた通称です。正式名称では

ありません。)

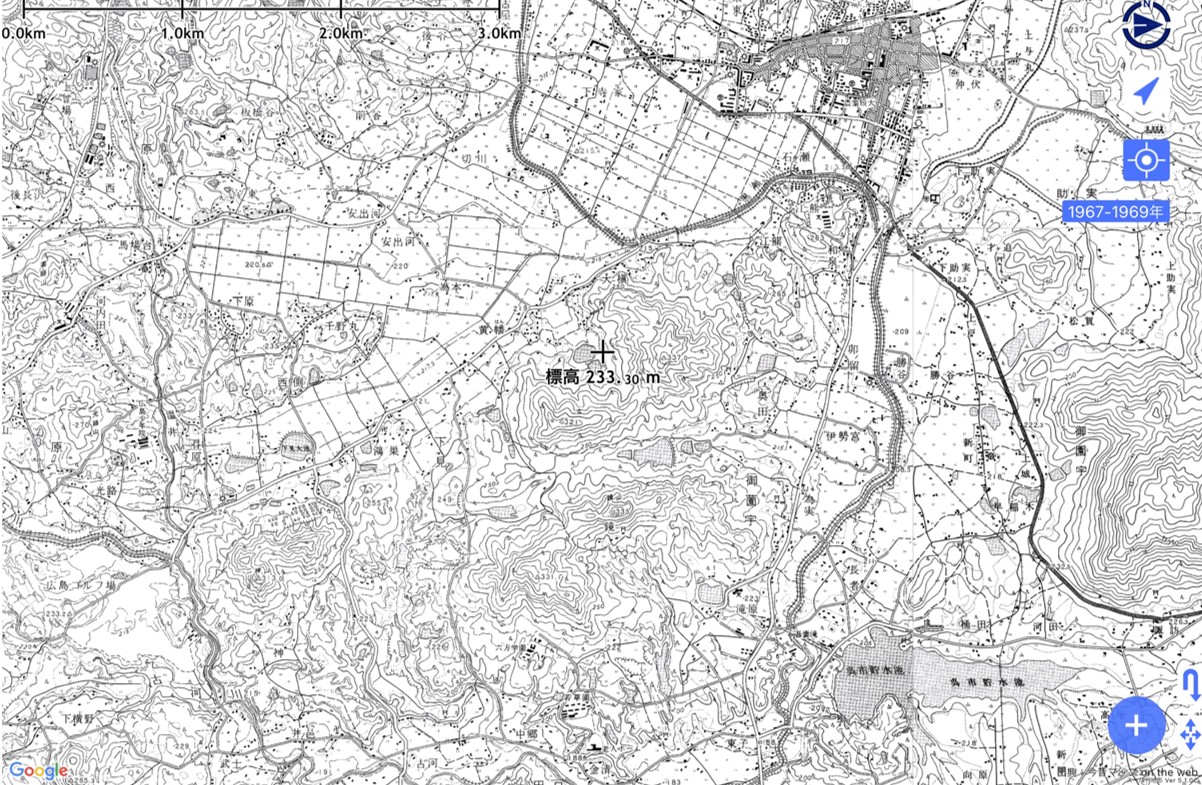

1969年当時(大学移転前)の地図表示(今昔マップより作成、地図中の標高233.30mの位置がその当時は存在しなかった八陣通り(通称)の

池付近と思われます)

現在の地図を上記地図に対応して切り出したもの(変化のない黒瀬川と山陽本線を目印にしています。下見里山の北東部が

国道2号線で切り取られたのが分かります)

把握している下見里山の山道(2024.1.17 現在)

里山歩きの友:会員によって取り付けられたピンクリボンです。このようなピンクリボンはその次の写真のような作業をしながら取り付けています。

The pink colored ribbon on the tree is for the guidance to keep you on the right track.

We hope you can enjoy our Satoyama with this mark.

アメダス

東広島市の温度、雨量などの気象データは農業技術センターの南方にあるアメダスが自動計測してデータを地方気象台へ送っています。アメダスと

いう名前は聞くが見たことがないという人もおられるでしょうから東広島市のアメダスの写真を掲載します。地図で確認すると、このアメダス

から八幡山頂上までの距離がほぼ2.8キロと計測できます。このアメダスでのデータは下見里山の気象を十分に反映しているということです。一枚目の写真では風向計の背後に八幡山が見えています。二枚目の写真は風向計の基台付近ですが、右に雨量計左に通信機器本体が見えます。

下見里山の遠景

下見里山の北西5キロの位置にある曾場ヶ城山の頂上付近から撮影した写真です。一枚目が八幡山から大学キャンパスまでです。中央左端に小さく写っているS字状の国道2号線の右が八幡山です。八陣通りを挟んでその右が陣が平山で、陣が平山の向こう側が鏡山、下の樹木の葉が最も高く伸びている部分の右がガガラ山です。その隣にはキャンパスの建物が多数写っています。二枚目には二神山が写っています。運送会社の白い倉庫が目立ちます。

更に2枚、曾場ヶ城山頂上付近からの写真です。左は八陣通りを挟んでの八幡山と陣が平山の様子です。2枚目はガガラ山とキャンパスの関係を捉えています。

八幡山・陣が平山を西北西 1.5 キロ付近から見た写真です。西条盆地で良く見られる真っ直ぐな畦道の先に左に八幡山、右に陣が平山が見えます。二枚目は北北東約6キロの位置にある龍王山山頂付近からみた下見里山の全景です。中央部に2つの給水タンクがあるのが目印になります。

やや近距離からですが、三ツ城古墳から見た八幡山です。2つの給水タンクがよく見えます。秋の終わりにはこのように山が装います。

里山活動は互いの健康増進を 目指した活動です。ですので、里山所有者 の財産権を侵すことがあってはなりません。 木の実の窃盗、ゴミの不法投棄、焚き火など は一切禁止します。もし、これらを 見つけられたら、すみやかに警察などに ご連絡をお願いします。

里山遊歩コース紹介

以下に代表的な遊歩コースを紹介します。ここで「累積登り量」という私の造語について説明します(これは累積標高差というものだということをインターネット検索で知りました。以下では私の造語を使用させていただきます。)。起伏の多いところを歩く場合、例えば100メートル登り、50メートル下ってから50メートル登った場合は見かけ上は100メートル登ったことになります。しかし登りの努力は150メートル分なされたことになります。このように登り量を累加していったものを「累積登り量」と名付けて参考のため記載しています。「累積下り量」も同様に計算出来ますが、出発点と戻り点が同じ場合(あるいは出発点と戻り点の標高が一致する場合)は「累積登り量」=「累積下り量」ですから、「累積登り量」だけを書いています。距離計算はGPSロガーの出力、つまり定期的に記録した緯度と経度で決まる点を結んで出来る折れ線の長さです。実際に歩いた量より少し大きめになります。出発点は標高 220メートル以上ありますので、300メートル越えの山でも気軽に出かけることが出来ます。

以下のルート表示は会員が所有するGPSロガーの出力をPCに取り込み、それを「カシミール3D」というソフトウェアで国土地理院の地図上に赤線で表示したものです。GPSロガーは起動してから最初の緯度・経度データを取得するまではある程度の時間がかかりますし、奇妙なデータ値を取得することもあります。ルート表示の最初の部分が登山道の途中から始まっていたり、変な表示から始まっているのはこのためです。

コース名に山の略号が入っています。略号は次のように決めています。F:二神山、G:ガガラ山、H:八幡山、J:陣が平山、K:鏡山。お気づきのように I が抜けています。あなたの愛で補ってください。

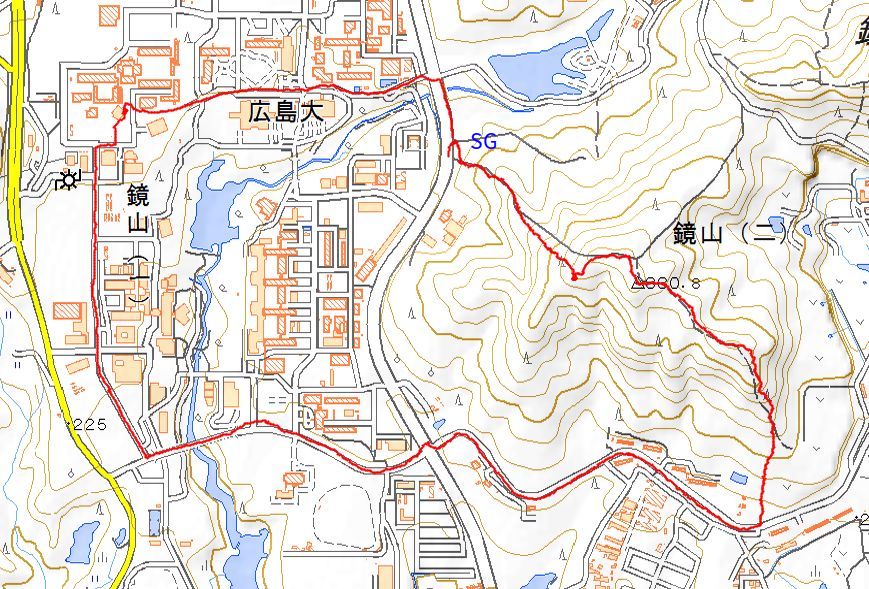

(G-1) ガガラ山縦断とキャンパス散策ENG

下見里山に初めてお越し頂く方々に適した初心者ルートです。山中池南遺跡から出発して山登り気分を味わって頂き、最後に大学キャンパスを散策します。キャンパスが下見里山に溶け込んでいると感じられます。

距離: 4.27キロメートル 累積登り量: 332メートル

このコースの出発点・ゴールはともにこの山中池南遺跡です。グループで集合なさる場合は遺跡を見物することにより時間つぶしができます。山への入り口は幹線道路に平行に研究所(VBLオフィス)の方を向いたところにあります(写真では見えにくいですがピンクリボンがあります)。ENG

山道はよく整備されており、迷うことは無いと思いますが、途中でこのように右に行くか左に行くかの一大決心を迫られる場所があります。今回は右に行きます。左に進んでも鏡西通りへ出るだけなので遭難することはありません。さらに進むとこのような人工建造物に出くわします。これはGNSSセンサーと呼ばれる(らしい)高精度測定装置ですから決して触ってはいけません。(2024年10月上旬にGNSSセンサーと隣の太陽光パネルは撤去されました。今となってはこれは貴重な記録写真です。)

ENG

分岐点を右側にとり、下り始めると山道がワイルドな(本来の山道のようにという意味で)状態になり、注意して歩く必要があります。途中でこのような

パイプを見かけると、それは道を外れていないという印です。最終的に次の写真の地点で山を離れて一般道に出ます。ガガラ山を右手に見るように

進んでガガラ口交差点まで進み、キャンパス側に横断して下さい。ENG

大学キャンパスは広大であり、複数の入口がありますが、このコースでは南ゲートから入り、直線道路を北に進むことにします。総合科学部の建物を

右手に見ながら進むと教育学部のところにある総合博物館に行き当たり、ここで右折して大学本部の方に向い、理学部の南の端でキャンパスを

出ます。横断歩道を渡れば集合地点に戻ることが出来ます。総合博物館はガガラ山・陣が平山散策など自然観察の企画を定期的に開催しておられます。ENG

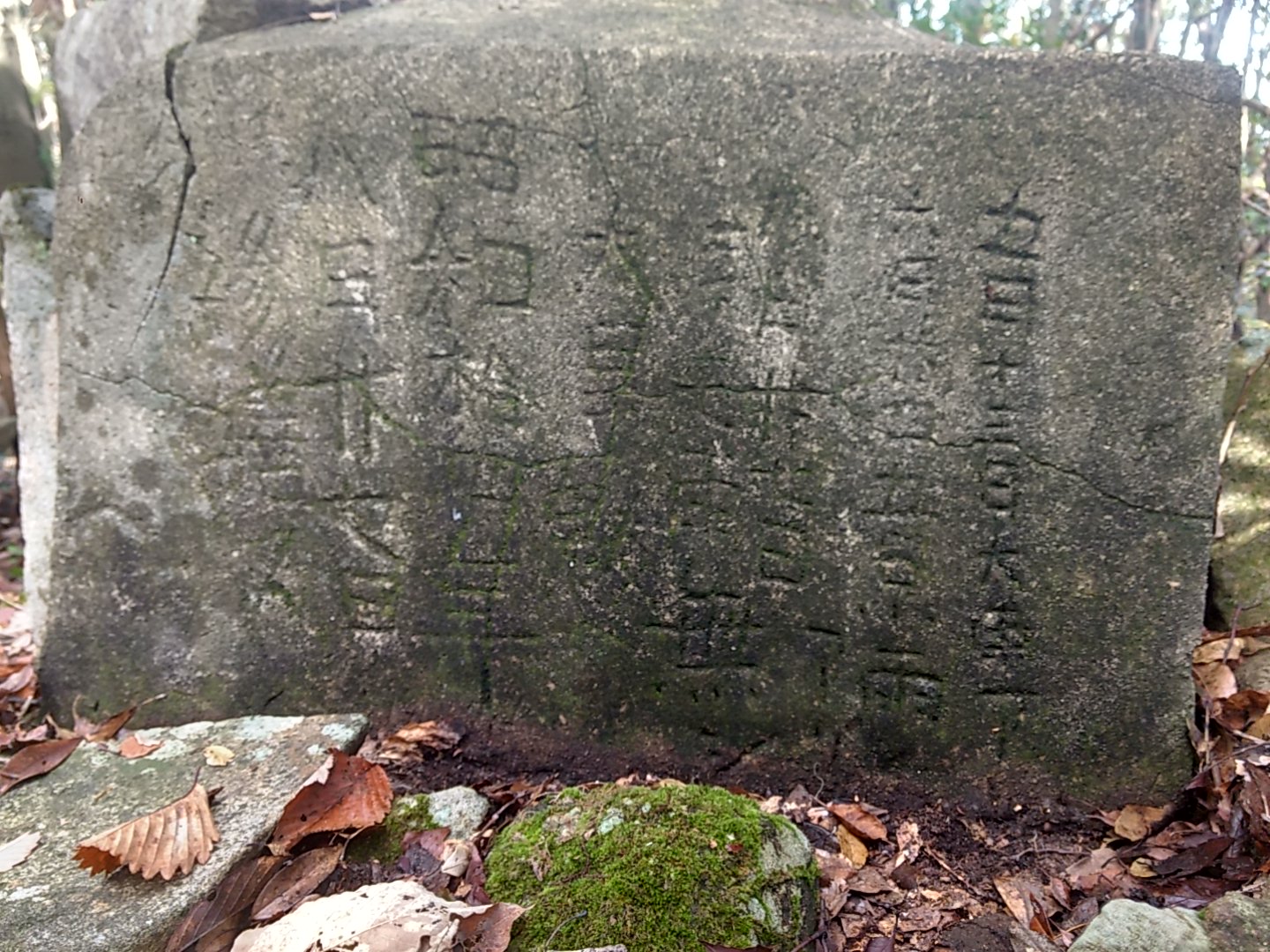

(HJ-1) 八幡山・陣が平山周回ENG

八幡山の整備は我々が一番最初に行い、また最も作業量の多かった場所です。藪漕ぎを繰り返しながら何とか周回路を開きました。多くの人がここを歩き、登山道が確固たるものとなることを期待しています。古代人の墓のようなものも散見されます。

距離: 2.97キロメートル 累積登り量: 416メートル

八幡山と陣が平山とを分かつ通称「八陣通り」の様子です。左の写真は複数ある八幡山登山口の1つ、整備された坂です。八幡山から陣が平山へ行く場合は一旦この辺りに出ます。右の写真が陣が平山の取り付きです。八陣通りから陣が平山に入る場合はこのピンクリボンの場所からどうぞ。

ENG

八幡山の山頂には手作り感満載の碑があります。どなたか内容を解釈して下さい(後日判明しました。ひがしひろしま

郷土史研究会ニュース No.581の6ページに解析結果が掲載されています。pdf形式で公開しておられるので

どなたでも閲覧できます。)。さらに、山道ではこのような珍しい

木と出会うこともできます。

ENG

八幡山の整備を始めて1年以上が経過した、とある11月中旬の雨上がりの平日、いつものように八幡山を散歩していたらグループ登山の一行とお会いしました。我々の

活動が里山保全に役立っていると実感し、感動しました。

ENG

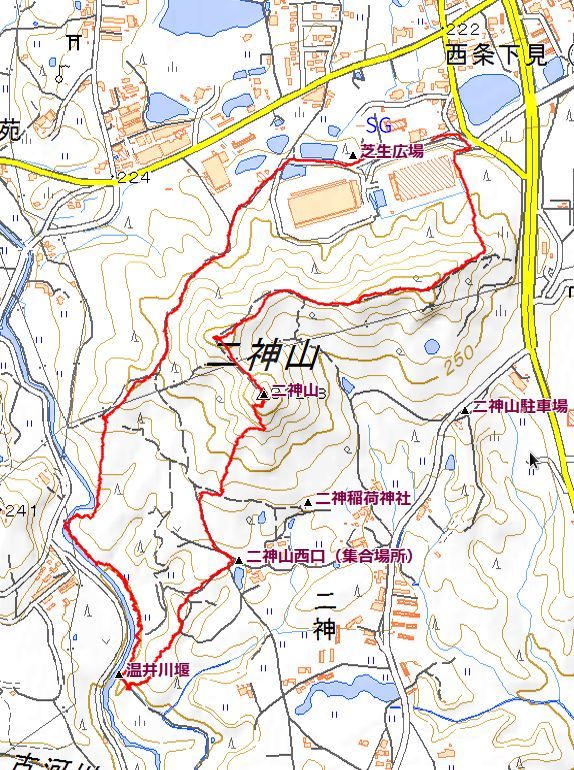

(F-1) 二神山南部分の周回ENG

二神山登山記事は比較的多く見受けられますが、我々は二神山を川とともに楽しむため、温井川(ぬくいがわ)に沿って清流を体感するコースを考えました。

二神山はよく整備され、必要に応じて階段も設けられています。しかし、水辺の道は狭く、滑りやすくもあります。小学生低学年以下の子どもたちは無理をせず、引き返すか

山側を迂回するルートとして下さい。

ところで、あなたはミンミンゼミの鳴き声を聞いたことがありますか?西日本出身の方であれば余り耳にしたことがないと思います。二神山には不思議とミンミンゼミが

多いのです。2022.8.3の午前10時過ぎに録音しましたので、上のコントロールバーで再生してお聞きください。

距離: 2.82キロメートル 累積登り量: 313メートル

東ピーク付近の展望所から見た曾場ヶ城山です。遠景の二神山の写真とは逆の関係にあります。西日本豪雨の爪痕が残っています。右の写真は整備された尾根道の様子です。階段が随所に設けられています。

ENG

温井川に沿ったルートにはこのように狭く、滑りやすいところがありますので特に小さい子どもたちは通らないようにしてください。2枚目は

2022年1月1日のご来光の写真です。このように東側が綺麗に見えるところもあります。

ENG

(F-2) 二神山北西部分の周回

ENG

前の南部分の周回に続き、北西部分の周回ルートを考えてみました。二神山の北部分にある芝生広場を発着地点としました。

ここにはトイレも設けられているので集合場所として申し分ありません。集合場所を出発し、東に少し進むと運送会社

の入口付近に登り口を見つけることができます。山に入って登山道に沿って頂上を目指します。途中で東のピーク、続いて

西のピークで眺望を楽しみながらよく整備された道を進んでいくと頂上に達することができます。頂上から南に向かって

今度は余り整備されていない、本格的な山道をピンクリボンを頼りに一気に下山します。舗装道路を少し歩くと今度は

緩やかに温井川に向かって下る山道となります。温井川堰まで到達すると川面を見ることができます。ここが

周回ルートの南端で今度は温井川を左に見ながら竹林を北上します。途中で何度か川沿いに歩き、小さな滝を過ぎると

また山を少し登り、ほどなく芝生広場に戻ることができます。二神山らしく山と川の両方を楽しめる手軽なコースですから

お気軽に山歩きをお楽しみください。なお、会員の雑感(3)に芝生広場を発着し、山頂を通らず、温井川に重点を置いた

コースの記事が掲載されておりますのでご覧ください。(2023年春頃より)二神山の南部付近でこのようなピンクテープ(我々が設置しているのと同じ色)を見かけることがあります(57)。非友好的に見えるこのテープの設置理由を 知るまではこのあたりを散歩するのが楽しくありませんでしたが、設置理由を聞いて安心しました。 イノシシはこのテープの色を嫌うらしく、イノシシ除けに試験的にテープを張り巡らしたとのことです。 このテープを切ることのないよう、気をつけて歩いて下さい。

距離: 3.70キロメートル 累積登り量: 475メートル

集合場所の芝生広場の様子と運送会社入口付近の二神山登り口です。

ENG

登り始めてしばらくするとこのような木に出会います。これは「落ちない葉っぱ」の木だそうですから

受験を控えている方にはここへ来られることを特にお勧めします。次の写真は二神山頂上へ登る最後の

階段です。ご苦労さまです。

ENG

頂上からの下山は南方向にこの写真の道を使います。今までの整備の良い道に慣れた目からすると

躊躇するかもしれませんが、ご安心を。次の写真のようにピンクリボンが多めに取り付けられており

心強く思えます。

ENG

山を一旦離れ、舗装道路をほんの少し歩くとこのような川へ向かう道への入口があります。

道は平坦ですが、木をかき分けて進む感じです。ピンクリボンはここでも強い味方です。

ENG

温井川堰に出ると川面が見えます。この地点から川に沿って竹林の中を歩きます。途中で川の中に

鯉がゆったりと泳いでいるのを見ることができます。写真では分かりにくいと感じられるならば、是非

ご自分の目でお確かめください。

ENG

川沿いの道の最後近くにこのような小さな滝もあります。更に進んで次の写真の分岐では山に

登る方向に進みます。あとは道なりに歩けば集合地点に戻ることができます。

ENG

(K-1) 鏡山大周回

ENG

鏡山は公園として整備され比較的多くの人が訪れますが、山に登られる方はまだ少数派です。鏡山頂上まで登山道が整備されてます。我々は鏡山頂上

だけでなく鏡山全体を楽しんで頂きたく、このルートを整備しました。整備したと言っても鏡山頂上に向かう道は良く管理されていますので、周辺部を整備したと

いうのが正確な表現です。このルートを歩いて鏡山を端から端まで堪能いたしましょう。但し、3つの注意点があります。(1)南東部の取り付きまでは一般道を歩きます。

一般道には国道375号線(旧道)が含まれます。歩行者が利用できる国道の側道は鏡山と反対側にあります。国道の横断歩道が無い場所を2度渡る必要が

ありますので十分に注意して横断して下さい。(2)鏡山頂上から西側に降りるところは足場が悪く急峻です。ここは両手が使える状態で(カメラを片手に持ったり

せず)慎重に降りて下さい。(3)我々は鏡山を西に降りた後に公園中央に戻るとき、公園内部の道をすぐに使おうと、ブールバールに出る前に公園内に

入り込み、沼のようなところで難儀しました。ルートログの最後のところが乱れているのがこれに該当します。皆さんにはブールバールの歩行者・自転車用の

レーンを利用なさることをお勧めします。

距離: 4.97キロメートル 累積登り量: 462メートル

今回のルートの始点と終点は鏡山公園休憩所です。椅子と机がありますので集合して事前の打ち合わせをするには最適です。我々も鏡山で作業をする時は

利用しています。次の写真は国道375号線(旧道)の歩行者レーンから撮影したものです。このように前方にのっぽの建物が見えてきたらサイエンスパークへの

入り口は間近です。右手にカーブミラーが見えるところから入って下さい。

ENG

大周回ルートの取り付きはこの階段です。ここから登り始めて下さい。途中でサイエンスパークの給水タンクに出ます。この設備の金網フェンスを反時計方向に回って

裏側に出ればまた山道が現れます。

ENG

鏡山山頂に向けて進んでゆくと、このような小さな下りのところで右方向へ降りる方向にピンクリボンがあります。これは為實神社への

下りなので、今回は真っ直ぐ進みます。奥田東山を越えて進むと整備された階段に出ます。ここのピンクリボンは奥田東山方面への入口を示し、会員の雑感に掲載してある文章の中で何度か登場します。階段を登り、鏡山山頂を目指します。

ENG

鏡山山頂で眺望を楽しんだあと、下山すると、次の写真のところで鏡西通りに出ます。草に覆われて

よく見えませんが、立て札付近にコンクリート製手すりのある階段が設置されています。

ENG

(FGHJK-1) 五座縦断一日コース

ENG

我々が最初のモデルコースをここに提案して2年以上が経過し、やっと念願の五座全てをまわるモデルコースをご紹介できる運びとなりました。もちろんこれは一つの通過点で、我々が下見里山から手を引くということではありません。今後も皆さんに当地にお出でいただくための整備を継続し、微力ながら里山の魅力を発信していく所存です。五座全てがそれぞれの魅力をもっており、個々を細部まで見ながら全て回ると、とても一日では時間が足りません。そこで五座全ての頂上を通過し、下見里山を俯瞰するという視点からモデルコースを提案してみました。それでも5時間以上を必要としますので、昼食を挟んだ一日コースとしました。このモデルコースではキャンパスを2度通過します。折角キャンパスを通るのですから学食を利用しました。大学が休みでなければ学食は営業しています、皆さんも宜しければどうぞ。若者から元気をもらうことが期待できます。

各山についての注意事項はそれぞれのモデルコースのところで書いてありますが、2つだけ繰り返します。(1)鏡山頂上から下山するときは滑りやすい岩場を通ります。距離にすると20メートルに過ぎませんが、ここは最大限の注意を払ってください。(2)鏡山公園休憩所を出発して東に進み、登山道Aルートを利用しますが、ここの階段は長くて急です。この階段がきつくて一日コースをやめようと判断しないようにしてください。この階段以上に体力を消費するところは他にはありません。

以下に、具体的なコース紹介を写真を使って行いますが、距離が長いため、各山の入口、出口、その他わかりにくいところしか記述してありません。実地で楽しんでください。

なお、このモデルコースについては雑感記事があるので 参考になさってください。

距離: 13.463 キロメートル 累積登り量: 1505 メートル

鏡山公園休憩所を出て東に進み、登山道Aルートに入ります。この地点が山道のスタートです。次の写真のようによく整備された階段が延々と続きます。ここはゆっくりと登ることをお勧めします。

ENG

鏡山山頂へはこの立て札を参考に登ります。登りの階段は西日本豪雨の影響がまだ残っていて所々壊れています。鏡山山頂の眺望を楽しんだ後は、写真のような岩場方向に下山します。ガガラ山の方向です。

ENG

この階段を降りて鏡山を離れ、鏡西通りに出ます。この通りを少し南方向に歩くとガガラ山登り口があります。

ENG

白い手すりのある階段を降りると工学部の前あたりに出ます。キャンパスへは東口から入ります。

ENG

博物館別館の前を通り、坂を登るとキャンパスから離れ、県道に出ます。県道を南に歩くと信号機がありますので、そこを横断し、しばらく歩くと二神山の登り口があります。

ENG

クマザサの道を楽しみながら登っていくと、やがて矢が谷池に出ます。この池には鯉が二匹生息しており、運が良ければ見ることが出来ます。残念ながら鯉が現れなかったら、次回の楽しみということにしてください。

ENG

池を楽しんだあとは道なりに歩くと二神稲荷神社に出ます。ここを通ると心が洗われます。神社を過ぎると温井川に向けて歩くことになりますが、この部分は道がわかりにくいので詳細図を良く確認してから出かけてください。ピンクリボンも他の場所より多く取り付けられています。最終的にイノシシよけの二本テープのところで温井川へ通じる道へ出ます。

ENG

温井川の堰のところで再びイノシシよけの二本テープを超えて竹やぶの道を温井川に沿って歩きます。川の中に鯉の姿を認めることがあります。

ENG

温井川の流れを楽しみながら北上を続けると、やがてこのような標識がありますので、ここで川を離れ山に登ります。

ENG

二神山山頂での眺望を楽しんだ後、尾根道に沿って進み、キャンパス方向に下山すると、まず舗装道路に出ます。それを過ぎるとすぐ竹やぶに入りますので、下山を続けます。

ENG

二神山を完全に離れると、キャンパスを二神山方向に出た場所の近くに再び出ますのでキャンパスに入ります。そこで可能であれば学食に入り、休憩とします。我々は教育学部近くの学食で昼食としました。十分に休憩をした後、北東部でキャンパスを離れ、広大前交番の近くで陣が平山に入ります。山の中をブールバールに沿うように歩くとやがて会館通りにでます。

ENG

この位置が陣が平山の本格的な登りの始まりです。ピンクリボンに沿って登っていくとやがて平坦な道に出ます。幼稚園の野外ステージを過ぎて比較的平坦な道を楽しみながら歩きます。

ENG

陣が平山を下山すると八陣通りにでます。この通りを少し北に歩くとやがてこのような白い手すりが見えてきますので、ここから八幡山に入ります。道なりに進むと八幡神社へと続く階段に出ます。

ENG

八幡神社に向かって左端から山道に入ります。八幡山頂上に到着したら、写真の方向に下山します。

ENG

最終的にこのような場所で八幡山を離れ、ブールバールに出ます。ご苦労さまでした。

ENG

(FGHJK-2) 五座縦断半日コース

ENG

念願の五座全てをまわる一日コースをご紹介してから、約1年が経過しました。一日コースは我々の自信作ではありますが、もう少し手軽に5座を巡ることはできないかと検討を重ね、ここに半日コースをご提示できる運びとなりました。

半日コースではありますが、5座の頂上を全て通過するという条件を付しているため、出来上がったものは、距離にして2割強、累積登り量では3割程度の削減となりました。5座の頂上全てを通過するという条件ではこの程度の削減が限界のように思えます。半日コースの所要時間は4時間程度です。最適なモデルケースとしては午前8時に出発し、大学構内に12時頃に戻ったところで、学食で昼食を楽しむというプランが考えられます。

但し、半日コースを侮ってはいけません。冬至の前後1ヶ月は午後に計画する場合は遅くとも13時には出発するようにしてください。さもないと、二神山で足元が暗くなる恐れがあります。 一日コースのところに書いてある注意事項(1)、(2)は半日コースでも該当しますので良く読んで計画してください。

距離: 10.455 キロメートル 累積登り量: 1048 メートル

このコースのスタート・ゴールは下見会館(現在の名前は三ツ城地域センター)です。ここを出発し、

会館通りを南に進みます。山登りのウォーミングアップです。

ENG

会館通りに沿って歩きながら右手に見える池のうちの4番目(現在は干上がっている)の向かい側の山の斜面にピンクリボンが見えます。そこから入って山道をピンクリボンを参考にして登っていくと、陣が平山頂上にあるステージに到着します。ステージの裏にはどなたかが取り付けた山名プレートがあります。山頂を通過し、八陣通りの方に向かって歩くと、右の写真のようなところを通過します。ここを通るとやがて八陣通りに出ます。

ENG

このような地点で八陣通りに出ますので、北に向かって歩きます。やがて右手に白い手すりが見えてきますからここで八幡山に入ります。

ENG

八幡山にはいると最初はこのような竹やぶの道です。ここを進んでいくと右手にピンクリボンが並んだ登り口が見えますので、ここから山頂に向けて登り始めます。

ENG

この登道の途中には大きな石もあり、目を楽しませてくれます。やがて八幡山山頂の祠が見えてきます。

ENG

山頂を通過して下山道を辿るとやがてこのような場所に来ます。ここを過ぎると八幡山を離れる手すりのある坂があります。坂を降りると八陣通りです。

ENG

八陣通りを南方向に下っていくとブールバールに出る手前に電柱があります。電柱のところを右折して少し狭い道を進んでいくと鏡山公園側にブールバールを横断できる場所に出ますのでここを渡ります。

ENG

鏡山公園へは電話ボックスのところから入ります。すると多くの人が散歩する池に沿った道に出ます。季節にもよりますが、秋には紅葉、水鳥、鯉の揃った息を呑むような美しい景色が現れることがあります。ここを進んでいくと鏡山山頂へと続くAコースの入口があります。その後、ガガラ山に至るルートは一日コースと同じですからそちらを参考にしてください。

ENG

ガガラ山山頂のこの位置には以前はGNSSセンサーがありましたが、今は唯の草むらです。地下水位を測定するためのパイプ製の井戸は2本、未だ残っています。山頂を過ぎるとこの場所で山中池南遺跡に出ます。

ENG

山中池南遺跡を出て少し北に歩くと大学キャンパス側へ渡る横断歩道に出ますのでここを渡り、写真にある入口からキャンパスに入ります。

ENG

この位置でキャンパスを離れ、県道を南下し信号のある交差点を渡って南下を続けると二神山登山口に出ます。

ENG

今回も矢が谷池で鯉を見ることはありませんでした。池を過ぎて暫くすると電力鉄塔が現れますのでその手前を左折します。

ENG

やがて二神山山頂へ到着します。山頂からは東のピーク方向へのメインルートを使って下山します。このような立て札のところで右折し、キャンパス方向へ歩きます。

ENG

このような場所で二神山を離れます。二神山に向かって歩いたときと同じ県道の交差点に出ますのでキャンパス側に渡り、この位置から再びキャンパスに入ります。時間があれば学食で昼食とすることができます。キャンパス内を北東方向に歩き、キャンパスを出てブールバールを交番方向に渡れば下見会館に戻ることができます。

ENG

(今後も追加します)