地図ロイドとオフライン地図

散歩の友の一つとしてスマホのことを書いた。そこでは、

下見里山で道に迷った場合の手助けにスマホを活用しようとしている。

個人的には下見里山と3年以上も付き合っているので、もう迷うことはないが、

考え事をしながら歩いているので意図しない道に入り込むことは時々ある。

そのようなとき、自分が山のどの位置にいるか確認できると安心である。

このためにMAPS.MEというアプリを入れていた。

記事中の図をご覧になると分かるように、山の部分は単一色で表示されている。

これは元になっている地図

OpenStreetMapのデータがそのようになっているからで、

ボランティアが作成され無償公開されているものに山のデータまで求めるのは無理というものである。

MAPS.MEの良いところは地図をダウンロードしてスマホの中に保存できる点である。ダウンロードした

地図はオフライン地図として使える。これに対し、スマホでgoogle mapを表示する場合は、

インターネットを通じてその都度必要な地図を取得しなければならない。この状況はカーナビのことを

考えると理解しやすい。カーナビは全国の地図を機器本体に保存しているので、自動車で走行する場合、

GPS信号さえ受信できれば、取得した位置データ付近の地図画像を保存データから取り出せる。

スマホ(google mapなど)をカーナビ代わりに使うことも出来るが、スマホがGPS信号を受信したとき、

その位置に対応する地図データをその都度インターネットを通じて

取得しなければならない。もし、自動車が

人里離れたところを走り、携帯信号が切れるようなことがあったら、スマホ画面には何も表示されない。

カーナビはGPS信号さえ受信できれば自動車を安全に誘導できる。

google mapのようなインターネット地図にも長所はある。それは地図が頻繁に最新状態に更新される

ことである。カーナビの地図は(メーカーの保証があっても)手動で地図を最新のものに更新しなければ

ならない。山で使う場合にはオフライン地図の方がインターネット地図より有利なことは明らかである。

山の中にはコンビニができることはないし、区画整理により道が変更されることもない。問題は元となる地図である。

人家があるところではOpenStreetMapが使えるが、山中の地図は基本的に国土地理院の地図、あるいは

航空写真くらいしか無い。国土地理院の地形データを加工して3D地図データのようなものを作ることは

可能である。

私のような高齢者は近場の里山を散歩するだけなので、本格的な山歩きツールは必要としない。

当面はMAPS.MEで単色表示される山部分に等高線が

少しでも入れば満足である。このような細やかな高齢者の要求を満足させるアプリはないかと

暇に任せてインターネットで検索したら「地図ロイド」というものが見つかった。

地図ロイドの良いところはオフライン地図が使えることである。この点は私が求める第一の

条件に合致している。インターネットで更に検索を続けると、このアプリは山登りの

人が主に使っておられるようである。これで地図ロイドは私の求めているものであると確信した。

残された仕事はオフライン地図を

準備することである。早速に国土地理院の地図(我々のHPでの表示に使っている地図)から

下見里山の部分を切り出してオフライン地図を作成してみた。私が行った方法は

ここに書いてある。出来上がったオフライン地図

のbmpファイルとHDRファイルをスマホの適切な場所にコピーする。次にスマホで地図ロイドを

起動し、[メニュー]->[地図操作]->[カスタム]->[OK]->[地図操作]->[読み込み]と操作していけば

作成したカスタム地図を地図ロイドに取り込むことが出来る。

私のような高齢者は近場の里山を散歩するだけなので、本格的な山歩きツールは必要としない。

当面はMAPS.MEで単色表示される山部分に等高線が

少しでも入れば満足である。このような細やかな高齢者の要求を満足させるアプリはないかと

暇に任せてインターネットで検索したら「地図ロイド」というものが見つかった。

地図ロイドの良いところはオフライン地図が使えることである。この点は私が求める第一の

条件に合致している。インターネットで更に検索を続けると、このアプリは山登りの

人が主に使っておられるようである。これで地図ロイドは私の求めているものであると確信した。

残された仕事はオフライン地図を

準備することである。早速に国土地理院の地図(我々のHPでの表示に使っている地図)から

下見里山の部分を切り出してオフライン地図を作成してみた。私が行った方法は

ここに書いてある。出来上がったオフライン地図

のbmpファイルとHDRファイルをスマホの適切な場所にコピーする。次にスマホで地図ロイドを

起動し、[メニュー]->[地図操作]->[カスタム]->[OK]->[地図操作]->[読み込み]と操作していけば

作成したカスタム地図を地図ロイドに取り込むことが出来る。

国土地理院の地図から切り出したオフライン地図を地図ロイドに表示してみたが、やや期待外れ

であった。この地図は1/25,000の縮尺に基づいているため等高線が疎であり過ぎ、MAPS.MEで表示した

ものより多少はマシという程度だった。そこでQGIS

の出力を使うことにした。QGISというアプリはシェープファイルを読み込み、表示するという

基本的な機能に加え、有用なプラグインが付属しており、国土地理院で公開されている

5メートルメッシュの標高データを取り込み、これに基づいて等高線を任意の密度で表示できる。

更に、注目点(POI)も表示できる。こうして出来上がったカスタム地図をbmpファイルに変換し、

国土地理院の地図からカスタム地図を作成したのと同じ要領でカスタム地図を作成し地図ロイドに

取り込む。

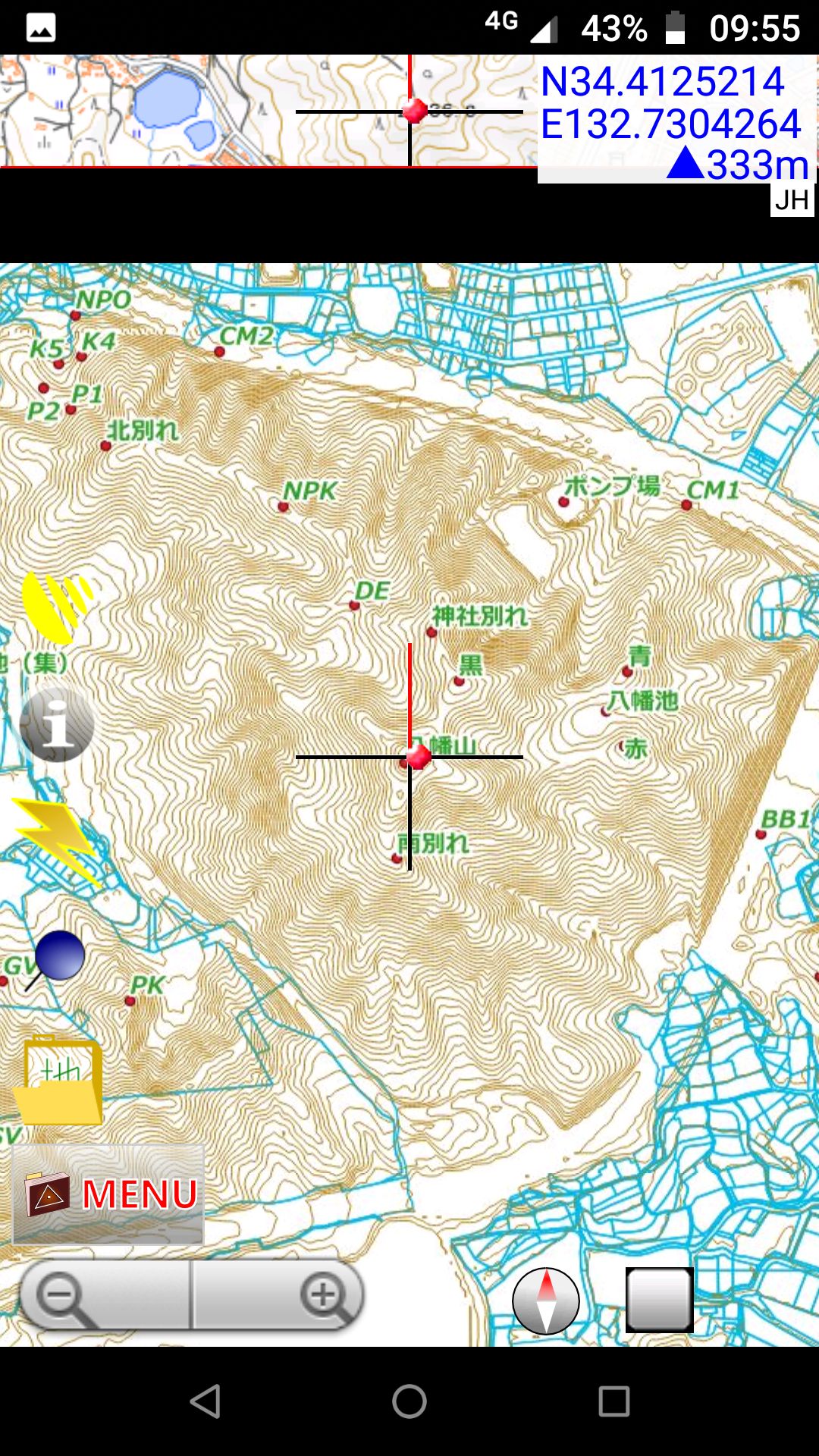

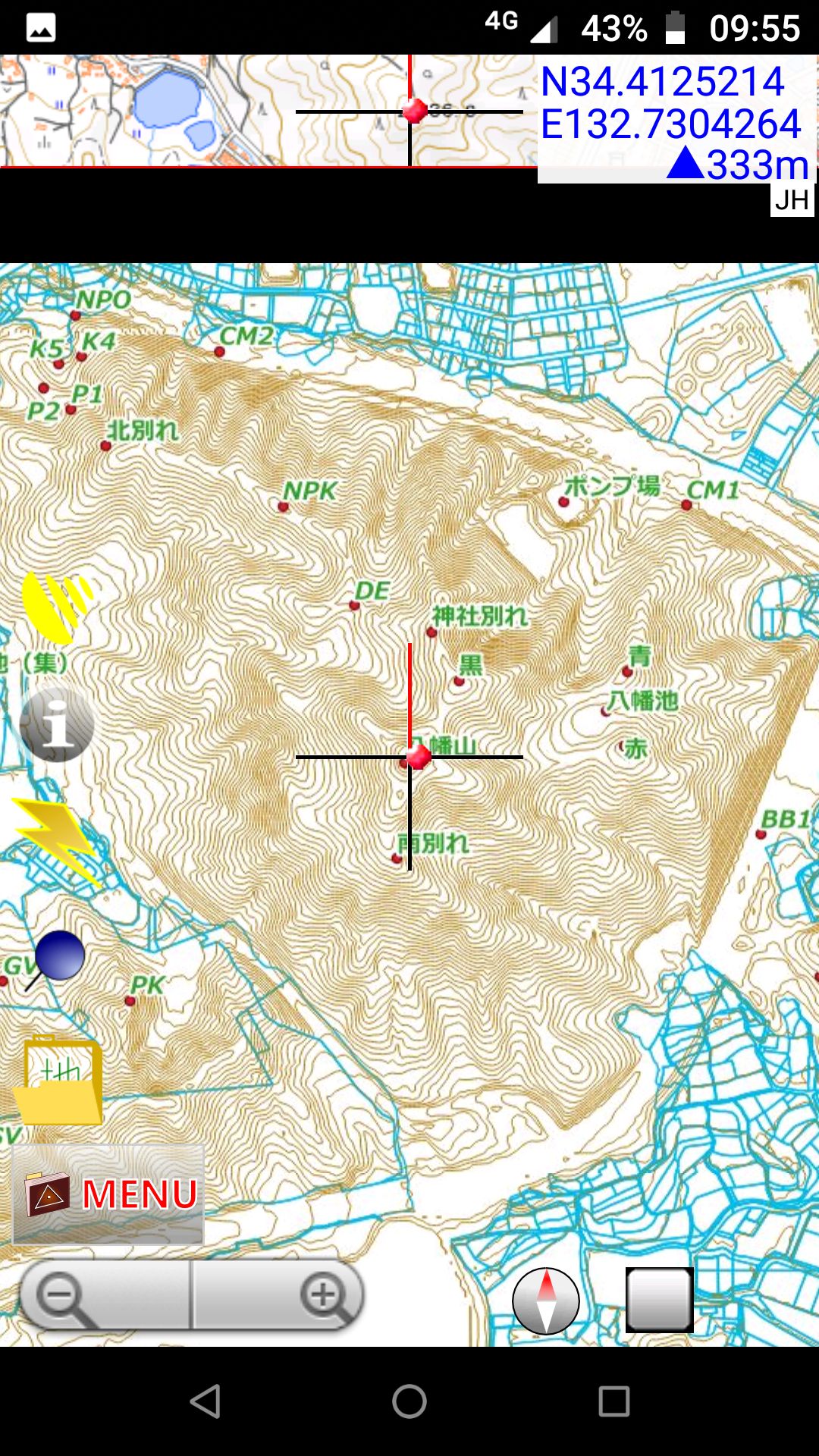

下見五座のカスタム地図を作成し、地図ロイドに取り込むことができたので実地テストを行った。

テストの実施場所は、私が愛してやまない八幡山である。私の散歩コースを歩き、八幡山山頂

付近で地図ロイドを動作させたときの画面を図に示す。現在地を示すカーソルが見事にカスタム地図の

山頂の上にある。スマホ画面を指で広げれば拡大表示も出来る。地図ロイドは

私の散歩の友の有力な一員となった。

私がカスタム地図に拘ったそもそもの着眼点は、携帯信号が切れたときでも安心して地図を表示できる点にあった。

ところが、実際にカスタム地図を作成してみて、長所はそれだけではないということが分かった。散歩道には

いくつかPOIがあるが、これを自由に地図上に配置できることはカスタム地図の大きな利点である。

更に、等高線の密度を自分の好みに合わせて制御できる。図の例は等高線を1メートルおき

(1/25,000の地図では10メートルおきが多いようである)に表示させた

例であるが、この密度で等高線を表示すれば尾根線、谷線などが良く分かる。

カスタム地図は使用者の希望に

沿った形で作成できるというのが究極的な利点である。

カシミール3D, QGIS (以上、パソコン)、地図ロイド, MAPS.ME(以上、スマホ)という無償の4種類の

アプリ、およびこれらの使い方をインターネット上で公開しておられる諸氏に心より感謝する。

感謝を胸に今後とも積極的に下見五座を散歩する所存である。

二神山はコイの山

二神山周辺を散策するときはコイの予感がし、それが成就することもあると

以前書いた。しかし当該原稿を書くときに

多少の躊躇いがあった。実を言うと原稿執筆時に行われていた温井川の

災害復旧工事(133)が行われた後、鯉の成就は

ほとんど実現しなくなっていた。原稿を書いた後も何度も温井川に沿って歩いていたけれど、鯉を

見ることはなかった。これは原稿を修正しなければならないかと思いつつ、2024年の7月上旬にも

二神山散歩コースに出かけた。2024年の夏も猛暑で、テレビではこの日も不要不急の外出は

しないように言っていたが、私にとっては有用不急の外出なので、午前中に散歩に出た。

私の現在の二神山散歩コースでは温井川沿いの二神山から遠い側の道をまず南下する。この道沿いに

前回の散歩のときには災害復旧工事の案内掲示が未だ残っていたが、

この日はこれも撤去されており、完全に工事が終わったのだと思った。順調に温井川に

沿って南下し、南端の橋(132)を通過し、

大学生協所有の田んぼを迂回して

二神山に向かって北上する温井川沿いの道に入った。北上を続けるといつものように

堰の所に出て、竹やぶに入る。ここからが鯉の予感を試す場所である。

この日はいつもにも増して温井川の川面を観察した。竹やぶの中を何度も川岸に向かって

歩き、鯉を探した。その甲斐あってやっとのことで二匹の鯉を見つけたときは安堵した。

緋鯉のようには目立たないが、灰色に近い二匹の鯉だった。大きさは十分であったので

もし「番い」ならば頑張って子孫を残してほしい。これで原稿を修正する必要が無くなったと判断した

ことは言うまでもない。

竹やぶを川に沿って北上し、やがて竹やぶを離れ、温井川の中に岩や小さな滝を見ながら北上する

のはこの記事のルートと同じであるが、

温井分岐のところで私の散歩コースでは山頂への道を辿る。高圧鉄塔に沿うように進み、

二神山周回路に出たところで右折してしばらく歩くと、山頂へ向かう道が左手に見える。左折して

この道に入ると山頂まで分かりやすい道が続く。山頂の手前には良く整備された階段と手すりとが

ある。8月末になるとこの付近で多くのミンミンゼミの鳴き声を聞くことができ、秋が近いこと

を知るが、今はまだ猛暑の入口である。階段を登り切ると二神山の山頂で、東方向が開けており、

通常はここで小休止する。この日は様子が違った。大学キャンパス方向に置いてあるベンチの

横で若い男女が至近距離でお互いの目を見ながら向かい合っていた。二神山山頂で人に会うのは

珍しいことではないが、この日は心の準備もできないような状況だったので、小休止することなく、

反射的に現場を立ち去った。

登ったばかりの整備された階段を降りたところで立ち止まり、この感動をやまみちの会のライングループ

に書き込んでいたら、件の男女も階段を降りてきた。「見られてしまってからには

生かしてておけぬ」という文言が頭をよぎり、やや身構えたが、近くで見ると理知的で

柔軟そうなのでこちらから声をかけた。攻撃は最大の防御である。具体的にはもちろん

我々のHPの宣伝である。私は熱心な広報担当を自認している。興味を持たれたようなので、

女性の方に二神山に来られた理由を伺うと、「運動不足を解消するため」だそうだ。

「素晴らしい!二神山は他の4座とともに貴方のような方を特に歓迎する」と心の中で

思ったが、口には出さなかった。しばらく立ち話をした後、私はライングループへの書き込みを

継続し、二人は先に下山なさった。

二神山頂上から階段を降りた所で道は3つに分かれる。大部分の人は真っ直ぐに進み、

別の階段を登って西のピークの方へ向かう。これがメインルートである。残りのほとんどの

人は右方向に下り、矢が谷池のそばを通り、大学キャンパスの方向に歩く。私がライングループ

への書き込みを終えて下り始めると二人は右の道をとられたらしく、迷ったと言いながら、私のいた位置まで

引き返して来られた。私はメインルートを行くのでご案内しましょうというと、何と二人は

最も利用されていない(私が登ってきた)左の道へと進まれた。そこは温井川に向かうが

大丈夫かと確認したが、それで間違い無いと下山なさった。このとき確信した、この恋は成就すると。

二匹の鯉、仲の良さそうな二人、二神山と弐づくしの一日だった。そう言えば明日は七夕、二神山

はロマンの多い山だ。熱中症に注意を払って猛暑に負けず二神山にこられたらきっと良いことがある。

下見五座を抱く

今年の夏も猛暑だった。雨がほどんど降らなかったので、二日に一度の私の下見里山散歩も

ほぼ計画通りに実行できた。今は8月の後半で未だ猛暑は終わったわけではないが、天の恵みか

この日は時々小雨が降り、気温も30度を下回った(ような気がした)のでガガラ山から鏡山を

歩く予定を変更し、曾場ヶ城山中腹の舗装道路(以下、中腹路)を歩いてみることにした。

路面が濡れているときにはアスファルト道の方が歩きやすいからだ。

このルートは私の

里道散歩コースの一つで、心が下見里山に完全に絡め取られる前にはよく歩いていた。

ここで中腹路について簡単に書く。曾場ヶ城山は人気のある山で地元以外からも

多くの人が登られるようである。JRの八本松駅を利用される方が多く、駅を離れて南に歩き、

横断陸橋で国道486号線(旧国道2号線)を横断し、更に南下を続けるとやがて曾場ヶ城山の

端が見えてくる。直ぐに山に登りたいと思うかもしれないが、少し我慢して県道南下を続けると

やがて国道2号線(旧2号線バイパス、ああややこしい)の高架下を通過する。すると進行方向に

向かって右に舗装された山道があるのでこれを登る。ここが中腹路の起点である。少し進むと

ポンプ場があり、ここで車止めがしてある。工事関係者以外は中腹路に車両で乗り入れることは

できない。登山者や散歩者にはその方が都合が良い。中腹路を進むとやがて右手に曽場が場登山口

を示す立派な看板があるので、登山者はここから登山開始である。散歩者は登山口を無視して舗装道路を進む。

中腹路は3キロ余り、小倉神社入口まで続いている。終点付近にも車止めが設置してあり、

万全の体制である。終点手前には小倉名水があり、喉を潤すことができる。

ここで中腹路について簡単に書く。曾場ヶ城山は人気のある山で地元以外からも

多くの人が登られるようである。JRの八本松駅を利用される方が多く、駅を離れて南に歩き、

横断陸橋で国道486号線(旧国道2号線)を横断し、更に南下を続けるとやがて曾場ヶ城山の

端が見えてくる。直ぐに山に登りたいと思うかもしれないが、少し我慢して県道南下を続けると

やがて国道2号線(旧2号線バイパス、ああややこしい)の高架下を通過する。すると進行方向に

向かって右に舗装された山道があるのでこれを登る。ここが中腹路の起点である。少し進むと

ポンプ場があり、ここで車止めがしてある。工事関係者以外は中腹路に車両で乗り入れることは

できない。登山者や散歩者にはその方が都合が良い。中腹路を進むとやがて右手に曽場が場登山口

を示す立派な看板があるので、登山者はここから登山開始である。散歩者は登山口を無視して舗装道路を進む。

中腹路は3キロ余り、小倉神社入口まで続いている。終点付近にも車止めが設置してあり、

万全の体制である。終点手前には小倉名水があり、喉を潤すことができる。

私の散歩コースでは中腹路を逆に(西から東に)進む。曾場ヶ城山は2018年豪雨の影響を

まともに受けた。豪雨の後に曾場ヶ城山には大きいものだけでも10本以上の土石流による亀裂が

残された。土石流は山頂に通じる尾根線よりも少し下の方から発生するので、曾場ヶ城山の

尾根線を歩いても土石流跡はほとんど見かけないが、中腹路は全ての土石流を引き受け、

豪雨の後には中腹路はズタズタに寸断された。豪雨から半年経った頃、私はこわごわと

中腹路散歩コースの下見をしたが、大きな亀裂は幅が20メートル以上、深さも10メートル以上

あって断崖絶壁のようになっており、復旧は不可能、もしくは長期を要すると見た。

それでも中腹路を歩いてみたい気持ちが治まらず、土石流跡を迂回して小倉名水から

中腹路の入口(国道2号線の高架下付近)まで何とか歩いてみたいと、散歩か冒険か

分からないようなのを週イチで繰り返した。小さな土石流跡は下に降り、大きな土石流跡は

山側に迂回するという方式であった。5回目くらいの挑戦でやっとのこと全区間を通過できた

ときは本当に嬉しかった。

一度ルートを開くとあとは少々過酷な散歩ルートとして週イチで歩いた。豪雨直後は小倉名水

も完全に埋まってしまい、これで名水もおしまいかと思ったが、豪雨から1年後くらいに

小倉名水が復旧しているのを見て感動した。その後しばらくして役所の関係者と思われる

二人が土石流跡調査をなさっているのに出会った。私は調査して終わりだと思っていたら

その半年後に小さな土石流跡の復旧作業が始まっているのを見てまた感動した。散歩中に

出会った工事関係の方に「復旧には10年はかかるでしょうか」と訪ねたら、1年後には

終わる予定だと聞いて腰を抜かした。半信半疑だったが、本当に1年後にはほぼ復旧が

終わり、更に1年後にはきれいに舗装がなされ、更にその1年後には付帯工事としての

最後の砂防ダム建設が終わったのを見て、土木建築技術の高さに感動したのを今でも

覚えている。

土石流は多くの被害を曾場ヶ城山にももたらしたが、お土産を残すことも忘れなかった。

それは遠景である。山歩きをしているときの楽しみの一つは遠景を楽しむことであろう。

中腹路に沿って、豪雨前には見られなかった景観を散歩の楽しみに加えてくれた。

曾場ヶ城山を南側から見ると中腹に白いガードレールが2つ見える。本当はもっと

あるのだが、この2つが目立つ。このガードレールは土石流による亀裂を修繕した後に

設置されたものである。以前は無かったものだが、これらのガードレールのお陰で

中腹路が山のどのあたりにあるのか良くわかる。写真は2つのガードレールのうち

山の南側からみて左側(西側)にあるもの(34.428062N, 132.675072E)

の位置付近で散歩中に何気なく撮影したものである。撮影した理由は下見5座すべてが

見渡せたからである。この景色も土石流跡の置土産であると言える。

家に戻って改めて写真を見て思った。下見五座が撮影位置にある窪みにすっぽりと

抱かれている。HPのメインページには曾場ヶ城山頂上付近(正確に書くと本丸跡)から見た

下見五座の写真を掲載しているが、この撮影位置は標高が600メートル程度あり、上から目線

で下見五座を見ているが、今回の写真の撮影位置の標高は350メートル程度で、下見五座の

起伏がより良く見える。下見五座を詳細に見てみよう。左から右に(東から

西に)眺めることにする。一番初めに見えるのは八幡山である。頂上も良くわかる。

八幡山の次には八陣通りを挟んで陣が平山が見える。この山の頂上も確認できる。

陣が平山頂上のすぐ右には明確な頂上がある。これは鏡山の頂上である。更に

その右にはガガラ山の頂上が見て取れる。ガガラ山の頂上は他に比べ、それほど

明確ではないことも知らされる。山並みはキャンパスに向けて降下し、やがて二神山

へと至る。目印になる運送会社の倉庫の上のピークは二神山の東のピークで右に進むと

鏡山のピーク並に明確な頂上が見える。これが二神山頂上である。記号で書くと

東から西へ HJKGFと下見五座の頂上が重なり合うこと無く綺麗に並んでいるのがわかる。

この位置に良い名前を付けたいがいいのを思い浮かばない。当面は HJKGF展望所とした。

これらの頂上を毎週歩いている自分は、いくら動いてもお釈迦様の手のひらから抜け出せない

孫悟空のようなものだと写真を見て感じた。偶然撮った写真であるが、一生の宝になった。

下見五座の中を歩き回るのも良いが、たまには遠くから散歩道を観察するのも楽しい。

散歩と怪我

高齢者ともなると怪我をする可能性が高まる。家の中にとどまっていても階段で足を痛めることもある。

後期高齢者の仲間入り直前の私が一日おきに下見5座を歩くというのは正に暴挙であり、怪我の可能性は無限大に近く、良識ある高齢者はこのようなことはしない。分かっていても下見5座依存症の私は、雨や個人的な予定(滅多に無いが)が無い限り、暑かろうが寒かろうが盆・正月も全く関係なく散歩を続けている。どなたかこの特異な依存症を治療する病院をご存知であれば紹介してほしい。

2024年5月下旬のある日、依存症の症状に素直に従いJHM(陣が平・八幡山コース)を歩いていた。このコースの山からの出口は八幡山北部である。いつものように考え事をしながら下山していたら竹の葉で足を滑らせ、左腕を下にして転倒してしまった。竹の葉は実によく滑る。気をつけながら山を下りていたつもりだったが、痛いと声をあげたほどに左腕を痛めてしまった。

30秒程度現場に蹲っていたが、痛さが一段落したのでそのまま歩いて自宅まで戻った。その後は左腕(特に肩から肘にかけて)が少し痛んだが、まあそのうちに治るだろうと高をくくり、時には動かしたほうが治りが早いのではと

積極的に左腕の体操までしていた。同じ頃、団地の私より大分若い人が左手に包帯を巻き、首から吊り下げて

固定しておられたので聞いてみると、自転車で転んで怪我をしたとのことであった。また、別の人は

肩の筋が切れたので入院して手術・治療された。どうも私に何か暗示しているように思えた。痛みは

大分引いてきて、自動車のハンドルを回すときはほとんど痛みを感じなくなった。しかし、左手を

背中にまわそうとすると痛くて駄目だった。一番痛いのは衣服の左の袖に手を通すときだった。

2024年が終わろうとする頃、どうも痛みが引くのが止まったように思えた。インターネットで打撲傷

について調べてみると3週間程度で痛みは無くなると書いてある。ここまでくると流石に心配になって

きたので、2025年の正月明けに整形科に予約を入れた。私はヘルニアを2回やったことがあるので

整形科に診てもらうのは初めてではないが、今回は事情が違うので別の整形科にしてみた。

この度の整形科は歩いて50分のところにあり、散歩には丁度よいのでそこにした。当日になり、

件の整形科に行く日は散歩ローテーションでは丁度、JHMに当たっていたので八幡山での傷を

診てもらうのもなにかの縁だろうと呑気なことを考えて家を出た。しかし、整形へ行く道、

もし傷が重篤で即入院となったら、団地班長としての業務に差し支えるなどと急に心配になってきた。

2024年が終わろうとする頃、どうも痛みが引くのが止まったように思えた。インターネットで打撲傷

について調べてみると3週間程度で痛みは無くなると書いてある。ここまでくると流石に心配になって

きたので、2025年の正月明けに整形科に予約を入れた。私はヘルニアを2回やったことがあるので

整形科に診てもらうのは初めてではないが、今回は事情が違うので別の整形科にしてみた。

この度の整形科は歩いて50分のところにあり、散歩には丁度よいのでそこにした。当日になり、

件の整形科に行く日は散歩ローテーションでは丁度、JHMに当たっていたので八幡山での傷を

診てもらうのもなにかの縁だろうと呑気なことを考えて家を出た。しかし、整形へ行く道、

もし傷が重篤で即入院となったら、団地班長としての業務に差し支えるなどと急に心配になってきた。

初診だったので、予約時刻より20分前に到着した。健康保険証は従来の紙製のものとマイナンバーカード

とを両方持参した。受付で聞いてみるとどちらも使えるということだったので試しに

マイナンバーカードを使った。これも経験である。まだマイナンバーカードを健康保険証として

お使いになったことのない人のために書いておくが、マイナンバーカードに登録してある

4桁の暗証番号は必須である。これを忘れるといくらマイナンバーカードに健康保険証を

紐付けしていても使えないので注意が必要である。結局は予約時刻より15分程度遅れて

診察が始まったが、これは許容範囲である。

今やヒヤヒヤして診察室に入り、簡単な問診の後、レントゲン室に案内され、左腕のレントゲンを

撮った。再び待合室で10分程度待っていると呼び出しがあり、診察結果の説明があった。

レントゲンのあとの10分間は合格発表を待つような気持ちであった。結果は、

骨には異常なし、肩の筋が加齢によりすり減っており、ここに転倒したときの刺激が加わって

痛みが生じているのだろうとのことであった。今後は必要であれば痛み止めを使い、日常生活では

なるべく左腕を肩より高く上げないこと。以上、終わり。

薬を処方されることもなく、診察料(レントゲン撮影料などを含む)支払って無罪放免であった。

何とスカッとした整形科であろうか。次に怪我をしたときもここに来ると決意したのは

いうまでもない。怪我をしてから半年以上放置したことを咎められるのではと内心、ひやひや

していたのだが、全て杞憂に終わった。帰りの50分の散歩は本当に軽やかな楽しい歩きだった。

高齢に伴う肩の筋の摩耗は個人差はあれど、どなたにも生じるので私の経験が参考になればとの

思いで寄稿した。私の下見5座散歩の効用についても書き添える。まず、腰の痛みは全く無くなった。

5座散歩当初は私の無知から歩きすぎ、ヘルニアを再発してしまったが、今や、加齢に伴う

腰痛も皆無となった。もう一つ、血圧は確実に下がった。私は高血圧というほどでは無いが、

血圧の下の値が90に近かった。先日、東広島市の行政サービスとして行われる健康診断で

血圧測定をしたとき、108という数字を聞かされて、下の血圧が上がったのかと一瞬焦ったが、

これは上の血圧の値だった。今より若い時、在職中の健康診断でもこれほどの血圧測定値が

出たことはない。今では低血圧を心配している。そういえば昨年の猛暑のとき、低血圧に

似た症状(めまい、ふらつき、軽い頭痛等)が出たことがあるので、今年の夏も注意して

観察を行うつもりである。

写真は執筆時点での陣が平山の植樹工事の様子である。我々は最小限の山道で最小限の雑木

除去を行っているが、文明の利器を使うと、我々が整備した道などあっという間に失われて

しまった。この植樹工事が終わった後でまた最小限の登道を整備する予定である。

高齢化に伴い、怪我をするリスクは確実に高まる。しかし、怪我を恐れるあまりじっとしていては

体が硬直するのみである。怪我と上手に付き合いながら里山歩きを楽しむのが一番だと

強く感じた。

下見5座でのベストショット

何度も書いたが山登りでの最大の楽しみは遠景である。しんどい思いをして高山に登るとき、途中の草花などに癒やされることはあるだろうが、一番のご褒美は山頂で、遠くまで見渡せたときの爽快感であろう(私は高山に登った経験がほとんどないので想像を込めている)。高山とまでは言わなくても近隣の山についても同様である。日本の(比較的)高温多湿な気候条件では山のみならず平地でも放置すると雑木林になってしまう。樹木に邪魔されて下界が見えず悔しい思いをすることは良くあることだ。私の経験から、低山で眺望が期待できるのは(1)大きな岩があること、(2)電力鉄塔の保守作業として樹木が撤去されていること、(3)林道、砂防ダムなどの建設により樹木が撤去されていること、くらいである。

低山も低山、下見里山5座に話を戻そう。(1)で眺望が確保されているのはガガラ山、二神山にその例が見られる。(2)に該当するのは二神山のみである。(3)の例はなかったが、上の記事にあるように最近、陣が平山の西斜面において植樹工事が行われ、遠景が楽しめる場所ができた。

低山も低山、下見里山5座に話を戻そう。(1)で眺望が確保されているのはガガラ山、二神山にその例が見られる。(2)に該当するのは二神山のみである。(3)の例はなかったが、上の記事にあるように最近、陣が平山の西斜面において植樹工事が行われ、遠景が楽しめる場所ができた。

一つ大事なのを忘れていた。(4)豪雨による土石流の発生により樹木が流出していること。(4)の例は二神山に見られる。(1)-(4)のために眺望が確保されるのは低山散歩において楽しみではあるが、一般的に高度が不足して、部分的な遠景にしかならない。低山であるので仕方ないと言えばそれまでであるが、可能であれば頂上付近で遠景を楽しみたいものである。

歴史を紐解くと、12世紀前半に二神山が落城したという記録がある。また14世紀後半には鏡山に山城が置かれたらしい。陣が平山は鏡山の補助として使われたとのことである。このためだろう、二神山山頂、鏡山山頂は遠くが見渡せるようになっている。陣が平山頂上には幼稚園付属施設と思われる小屋があるが、小屋の北方が少し開けている。これらの中で、遠景を期待する候補地としては鏡山山頂が一番である。地図で見る限り鏡山山頂からは360度、全方向に山が見える。西条盆地が見渡せる。しかし、積極的に樹木を伐採することはされていないので、実際はそうはいかない。秋から春先にかけて、落葉しているときには確かに全方向に山を確認できる。

写真は私が5座を頻繁に歩いて選び抜いたベストショットである。1月下旬の木々が丸裸のとき、太陽が南側にあるので北方でもっとも樹木の影響を受けないという条件で探し出したベストポイントである。スマホのカメラの拡大機能を使って撮影したので、画質は劣る。実物はご自分の目で確認いただきたい。この写真の説明をする。中央部に陣が平山の括れ部分がある。その向こうに西条盆地の町並みが広がる。高層建築は少ないので、あれば目立つ。高層建築はこの方向にあるのはほとんどマンションである。括れのすぐ右にある高層マンションに知り合いでもいれば、下見里山5座の写真を撮らせてもらえるのだが、そのようなあては無い。陣が平の上に屹立する鏡山山頂の写真が期待できるのだが。

括れのすぐ背後に龍王山(西条酒蔵の清水供給源)のすそ野があり、更にその後ろの山は虚空蔵山である。この山の山頂付近には大きな岩が複数あり、眺望は抜群である。虚空蔵山の左に2コブの山が見える。これは南条山であり、下見、あるいはその付近に住む者にとっては北方向を知る標識である。西条盆地を散歩する時、南条山が左に見えれば東に、右に見えれば西に歩いていると知ることができる。夜は北極星、昼は南条山という訳である。この駄文をお読みいただいている貴殿に、取って置き情報をこっそりお教えする。最近は少なくなったが、雪の日にこの位置から虚空蔵山周辺を見ると貴殿はその美しさに圧倒され、鏡山の虜になる。この経験を2度すると残念ながら貴殿は(私のように)不治の下見里山5座依存症に罹患してしまう。

ここまで書いて八幡山は一度も登場しなかったことに気づいた。私は5座を散歩で歩く時は、たまに眺望を楽しむことはあるが原則として比丘の如く脇目もふらず黙々と(但し、比丘ではないので念仏の代わりに他愛ないことを考えながら)歩く。私にとってはやはり何もない八幡山が一番適しているのだろう。私は下見里山5座依存症だけでなく八幡山溺愛症にも罹っていることを思い知らされた。

寒い冬でも里山を散歩していると季節の移ろいを敏感に感じる。そう言えば二神山を歩いているとき、目白の群れを見たことを思い出した。1月中旬にはもう春の息吹が感じられる。

元の場所に戻ります。

私のような高齢者は近場の里山を散歩するだけなので、本格的な山歩きツールは必要としない。

当面はMAPS.MEで単色表示される山部分に等高線が

少しでも入れば満足である。このような細やかな高齢者の要求を満足させるアプリはないかと

暇に任せてインターネットで検索したら「地図ロイド」というものが見つかった。

地図ロイドの良いところはオフライン地図が使えることである。この点は私が求める第一の

条件に合致している。インターネットで更に検索を続けると、このアプリは山登りの

人が主に使っておられるようである。これで地図ロイドは私の求めているものであると確信した。

残された仕事はオフライン地図を

準備することである。早速に国土地理院の地図(我々のHPでの表示に使っている地図)から

下見里山の部分を切り出してオフライン地図を作成してみた。私が行った方法は

ここに書いてある。出来上がったオフライン地図

のbmpファイルとHDRファイルをスマホの適切な場所にコピーする。次にスマホで地図ロイドを

起動し、[メニュー]->[地図操作]->[カスタム]->[OK]->[地図操作]->[読み込み]と操作していけば

作成したカスタム地図を地図ロイドに取り込むことが出来る。

私のような高齢者は近場の里山を散歩するだけなので、本格的な山歩きツールは必要としない。

当面はMAPS.MEで単色表示される山部分に等高線が

少しでも入れば満足である。このような細やかな高齢者の要求を満足させるアプリはないかと

暇に任せてインターネットで検索したら「地図ロイド」というものが見つかった。

地図ロイドの良いところはオフライン地図が使えることである。この点は私が求める第一の

条件に合致している。インターネットで更に検索を続けると、このアプリは山登りの

人が主に使っておられるようである。これで地図ロイドは私の求めているものであると確信した。

残された仕事はオフライン地図を

準備することである。早速に国土地理院の地図(我々のHPでの表示に使っている地図)から

下見里山の部分を切り出してオフライン地図を作成してみた。私が行った方法は

ここに書いてある。出来上がったオフライン地図

のbmpファイルとHDRファイルをスマホの適切な場所にコピーする。次にスマホで地図ロイドを

起動し、[メニュー]->[地図操作]->[カスタム]->[OK]->[地図操作]->[読み込み]と操作していけば

作成したカスタム地図を地図ロイドに取り込むことが出来る。 ここで中腹路について簡単に書く。曾場ヶ城山は人気のある山で地元以外からも

多くの人が登られるようである。JRの八本松駅を利用される方が多く、駅を離れて南に歩き、

横断陸橋で国道486号線(旧国道2号線)を横断し、更に南下を続けるとやがて曾場ヶ城山の

端が見えてくる。直ぐに山に登りたいと思うかもしれないが、少し我慢して県道南下を続けると

やがて国道2号線(旧2号線バイパス、ああややこしい)の高架下を通過する。すると進行方向に

向かって右に舗装された山道があるのでこれを登る。ここが中腹路の起点である。少し進むと

ポンプ場があり、ここで車止めがしてある。工事関係者以外は中腹路に車両で乗り入れることは

できない。登山者や散歩者にはその方が都合が良い。中腹路を進むとやがて右手に曽場が場登山口

を示す立派な看板があるので、登山者はここから登山開始である。散歩者は登山口を無視して舗装道路を進む。

中腹路は3キロ余り、小倉神社入口まで続いている。終点付近にも車止めが設置してあり、

万全の体制である。終点手前には小倉名水があり、喉を潤すことができる。

ここで中腹路について簡単に書く。曾場ヶ城山は人気のある山で地元以外からも

多くの人が登られるようである。JRの八本松駅を利用される方が多く、駅を離れて南に歩き、

横断陸橋で国道486号線(旧国道2号線)を横断し、更に南下を続けるとやがて曾場ヶ城山の

端が見えてくる。直ぐに山に登りたいと思うかもしれないが、少し我慢して県道南下を続けると

やがて国道2号線(旧2号線バイパス、ああややこしい)の高架下を通過する。すると進行方向に

向かって右に舗装された山道があるのでこれを登る。ここが中腹路の起点である。少し進むと

ポンプ場があり、ここで車止めがしてある。工事関係者以外は中腹路に車両で乗り入れることは

できない。登山者や散歩者にはその方が都合が良い。中腹路を進むとやがて右手に曽場が場登山口

を示す立派な看板があるので、登山者はここから登山開始である。散歩者は登山口を無視して舗装道路を進む。

中腹路は3キロ余り、小倉神社入口まで続いている。終点付近にも車止めが設置してあり、

万全の体制である。終点手前には小倉名水があり、喉を潤すことができる。 2024年が終わろうとする頃、どうも痛みが引くのが止まったように思えた。インターネットで打撲傷

について調べてみると3週間程度で痛みは無くなると書いてある。ここまでくると流石に心配になって

きたので、2025年の正月明けに整形科に予約を入れた。私はヘルニアを2回やったことがあるので

整形科に診てもらうのは初めてではないが、今回は事情が違うので別の整形科にしてみた。

この度の整形科は歩いて50分のところにあり、散歩には丁度よいのでそこにした。当日になり、

件の整形科に行く日は散歩ローテーションでは丁度、JHMに当たっていたので八幡山での傷を

診てもらうのもなにかの縁だろうと呑気なことを考えて家を出た。しかし、整形へ行く道、

もし傷が重篤で即入院となったら、団地班長としての業務に差し支えるなどと急に心配になってきた。

2024年が終わろうとする頃、どうも痛みが引くのが止まったように思えた。インターネットで打撲傷

について調べてみると3週間程度で痛みは無くなると書いてある。ここまでくると流石に心配になって

きたので、2025年の正月明けに整形科に予約を入れた。私はヘルニアを2回やったことがあるので

整形科に診てもらうのは初めてではないが、今回は事情が違うので別の整形科にしてみた。

この度の整形科は歩いて50分のところにあり、散歩には丁度よいのでそこにした。当日になり、

件の整形科に行く日は散歩ローテーションでは丁度、JHMに当たっていたので八幡山での傷を

診てもらうのもなにかの縁だろうと呑気なことを考えて家を出た。しかし、整形へ行く道、

もし傷が重篤で即入院となったら、団地班長としての業務に差し支えるなどと急に心配になってきた。 低山も低山、下見里山5座に話を戻そう。(1)で眺望が確保されているのはガガラ山、二神山にその例が見られる。(2)に該当するのは二神山のみである。(3)の例はなかったが、上の記事にあるように最近、陣が平山の西斜面において植樹工事が行われ、遠景が楽しめる場所ができた。

低山も低山、下見里山5座に話を戻そう。(1)で眺望が確保されているのはガガラ山、二神山にその例が見られる。(2)に該当するのは二神山のみである。(3)の例はなかったが、上の記事にあるように最近、陣が平山の西斜面において植樹工事が行われ、遠景が楽しめる場所ができた。