ホームページ文章の英訳

手元にある零細PCに、このホームページを立ち上げて公開することにした際には英訳を入れるなどということは考えもしなかった。時は過ぎ、2023年も押し詰まった頃、我が下見やまみちの会の念願だった五座を巡る

一日コースを計画・実施できた。このコースをご覧になると

分かるように、ここでは大学キャンパスを2度通過し、しかも2度目には学食で昼食としている。すると

大学キャンパスには外国人留学生が多いことを改めて思い知らされる。

我々のHPの公開を始めたときはターゲット読者を特に意識はしなかったが、心の奥では何となく我々と

同じように時間に余裕のある高齢者を思い描いていた。高齢者は情報を新聞や本、あるいはラジオから

得ていることが多いので、現在の若者のように画像情報、あるいは短いテキストから主として知見を得る

というよりも、比較的文字数の多い文章を、大きめのフォントで提示したほうが有効であろうと考え

そのようにした。高齢者が作成したので自然にそのようになったというのが実のところである。

外国人留学生にとって日本語は最初の関門である。彼らと話して分かるように、会話は日本に来る

前から学習していることが多いので、立ち話程度であれば日本語会話が成立する。ところが読み書きと

なると事情が一変する。中国人留学生であれば漢字混じりの日本語文章が問題となることはないが、

その他の地域からの留学生は短期滞在であれば、ひらかなの読み書き程度で終わる場合も少なくない。

キャンパスのすぐそばにある下見里山を外国人留学生に楽しんでもらわない手はないが、

我々のHPは残念ながらこのままでは大部分の外国人留学生には役立たない

ということに気づいた。そこでHPの文章(の一部)を英訳することにした。

いくらでも時間に余裕のある我々の時間つぶしには丁度よい課題ではないか!と思って始めてみた

もののすぐに壁に当たった。あなたは「里山」を英語でどう表現するかご存知だろうか?

まず手元の辞書(電子辞書)を引いてみた。該当なし。

では物知りのチャットGPT君に聞いてみる。

里山は英語で何といいますか?

「里山」は英語で「Satoyama」と表現されます。

考えてみれば当然である。里山というのは日本に(恐らく)固有のもので外国にその例がなければ

英単語もあろうはずがない。里山はカラオケと同じく英語でもあるのだろう。ドイツには人々が

森を楽しむ習慣があると聞いたことがあるので、google翻訳で試したが、ドイツ語訳でもSatoyama

と出た。悔しいので自分で「里山」の英語の説明を作成してみた(HP参照)。検索ロボットが回ってきて

私のこの英訳を拾い、公開されることになるだろうか?まあそれは無いであろう。ご存知だと

思うがチャットGPTのような生成AIはインターネットからデータを集め、それを整理・学習することに

より知識を増やしている。集めてくるデータには誤っているものも混入する恐れがある。これが

生成AIの内在する危険性であり、議論の対象となる。私が提示した里山の英訳を

チャットGPTが取り込んで将来、表示するようになるであろうか?妄想の翼を拡げることは

ここで止めて本題に戻る。

英語は在職中に少しは使っていたが、退職とともにその機会が無くなり、次第に英語力が

低下しつつある。元の蓄積量が少ないので、今では英語の知識は微々たるものである。ついでに

日本語力の低下も著しい。このようなわけでHPの全文を英訳するのはもとより無理というものである。

最小限の英訳をするため、先ず表題に英訳を加えた。これだけでHPの顔が変わって新鮮だったし、

やる気も出てきた。

次に、英訳する箇所を厳選した。我々は道案内のためにピンクリボンを取り付けている。この

説明は必要であろうと思い、ここは英訳した。ここで立ち止まった。年配者の中には英語の文章を

見ただけで敬遠される方もおられる。私も何度かそのような人を見かけた。年配者だけではなく、

ある程度若くてもこの傾向のある人も散見された。HPの公開はなるべく多くの人に閲覧して

もらうことにその目的がある。英語表記が閲覧者を遠ざけることがあっては本末転倒である。そこで、

英語表記はこれ以上増やさず、モデルコースの行程案内はクリック方式にすることにした。

本文中にENGというリンクタグを挿入し、英語の説明が必要な

人のみ、この部分をクリックして英訳が表示されるようにした。こうすればHP全体の長さを

徒に増加させることもない。

英訳の作成は文書作成アプリを使って行った。私はLinux使いなのでよく使われているWordは使えず、

代わりにLibreOffice Writerを使った。HPの記事を書くのに何故に文書作成アプリかというと、

理由は簡単、単語のスペルチェックがリアルタイムで行えるからである。スペルチェックのために

その都度、辞書を引いていると文章作成リズムが損なわれ、作業が滞る。言うまでもなく、いくら優秀な

文書作成アプリといえど、文章作成はしてくれないので、自分の力に頼るしか無い。もちろん翻訳

アプリを使えば日本語文章を英語文章に翻訳することはできるだろう。しかし、私は古い人間で

あり、詐欺メールに見られた翻訳アプリの出力と思われる奇妙な日本語文章が頭に浮かび、

翻訳アプリの実力には懐疑的である(今ならどうかよく知らない)。私の英文がたとえ

最新の翻訳アプリに劣ろうと、自力でHPの文章を作り上げようという自負心はある。

文章作成アプリを使って英語文章を、アプリのスペルチェック機能のお世話になりながら

入力し、出来上がったらそのスクリーンショットを撮り、スクリーンショットを別の画像アプリ

を使って切り抜いてjpg形式に変換した。HPの日本語文章のあとに

ENG

というタグを付け加え、作成したjpgファイルにリンクする。この作業をほぼ一日に2つのモデルコース

について行い、何とか英訳を公開できる形にした。私の作成した英訳には誤りが多々含まれると

思うが、それを留学生の力を借りて修正できるよう表題の次の英文の中に依頼事項

として入れておいた。こうすれば

読み手の関心を高めることができ、もし連絡先に修正提案が届けば、下見やまみちの会と

の関係を生じさせることが期待できる。

我々は下見里山が大学キャンパスを囲んでいるという特殊性からHPの文章に英訳を入れることを

考えたが、例え大学キャンパスなどが無い地域の里山活動に於いても、近くに技能研修生など日本語を

母国語としない人々が多く暮らしていることはあり得る。そのような場合も、もしHPを

立ち上げたならば、そこに英訳を入れることにより、多くの人材を里山保全活動に勧誘できるのでは

ないかと思い、この文章を公開した。英訳を加えるというのは特に高齢者にとっては荷が重い

傾向があるが、HPの保守に外国人人材を組み込むことができれば、英訳作業も

ボランティアベースで賄うことが十分に期待できる。

SSL証明書

表題を見ただけでそれが何であるか分かる場合はこの拙文は貴方には不要で、以下を読み続ける

必要はないと思われる。

我々のHPに始めてアクセスされたとき、入力したURLの直ぐ前に「保護されていない通信」のような

表示や鍵マークに赤の斜線が被さっていたりしたときにどのように感じられただろうか?それを

見た途端に閲覧を中止なさった方もおられたかもしれないが、貴方は勇敢にも我がHPを継続的に

ご覧頂き、感謝申し上げたい。このHPには「保護されている通信」は必要ないと思い、今日に至ったが、

文章の一部を英訳したところで考えが少し変わってきた。もし、「保護されていない通信」という

表現が我々のHPの閲覧意欲を著しく阻害し、結果として里山に関する広報活動を妨げることに

なっているならば、これは看過できない。

そもそも「保護されていない通信」で何が保護されていないかご存知だろうか?インターネットでの

通信は、放送機能のような一部の例外を除き、原則として一対一で行われる。インターネット上には

無数の通信相手が存在するが、実際に通信を行っている瞬間には貴方と一人の相手との一対一で

データのやり取りが行われている。貴方が我々のHPを閲覧なさっている場合、我々が

Webサーバとなり、貴方は何らかのブラウザを使うクライアントとして相互通信を行って

いる。通信はサーバからクライアントへの下り通信とクライアントからサーバへの

上り通信とがあり、これらが保護の対象である。ところが、Webサーバにアクセスするときの

通信はほぼ全てが下り通信であり、上り通信はごく僅かである。上り通信が全く無い場合が

ほとんどであると言っても良い。我々のWebサーバにおいても情報を一方的に送り出す下り通信

だけで、貴方からの上り通信は全く無い。下り通信の内容は公開しているので、これを保護する

のは無意味である。公開しているデータを盗み見る人物などいない。

そもそも「保護されていない通信」で何が保護されていないかご存知だろうか?インターネットでの

通信は、放送機能のような一部の例外を除き、原則として一対一で行われる。インターネット上には

無数の通信相手が存在するが、実際に通信を行っている瞬間には貴方と一人の相手との一対一で

データのやり取りが行われている。貴方が我々のHPを閲覧なさっている場合、我々が

Webサーバとなり、貴方は何らかのブラウザを使うクライアントとして相互通信を行って

いる。通信はサーバからクライアントへの下り通信とクライアントからサーバへの

上り通信とがあり、これらが保護の対象である。ところが、Webサーバにアクセスするときの

通信はほぼ全てが下り通信であり、上り通信はごく僅かである。上り通信が全く無い場合が

ほとんどであると言っても良い。我々のWebサーバにおいても情報を一方的に送り出す下り通信

だけで、貴方からの上り通信は全く無い。下り通信の内容は公開しているので、これを保護する

のは無意味である。公開しているデータを盗み見る人物などいない。

このような訳で今日に至るまで我々は堂々と「保護されていな通信」でWebサーバを公開して

きた。ところが、我々のHPと同じように下り通信しか行わないWebサーバでも「保護されている

通信」を実施している場合が多いと最近知った。心配性対策?理由は良くわからないが我々が

少数派に居続け、HPへのアクセスが結果として少なくなるのは理不尽である。そこで「保護されている通信」

のWebサイトを試験的に運用することにした。

データが自由に往来するインターネット環境で、データの盗み見を防ぐのは不可能だ。

ではどうするか?ここで暗号鍵の登場である。データに暗号鍵をかけておけば盗み見されても

データ内容を知られることはない、という理屈でデータの保護がなされる。暗号鍵自体は

パソコンで自由自在に生成できる。したがって、「確かな」暗号鍵を使わなければデータの

保護は実現されない。あまり詳しく書くと暗号の解説書になってしまい、趣味のWebサイト

では無くなってしまうので、詳細は省略するが、実は、データに暗号をかける鍵(暗号鍵)と暗号を解除する

鍵(復号鍵)とは異なっており、一方で暗号化したデータは他方の鍵でなければ復号化できない

ようになっている。家の鍵のように施錠と解錠とが同じ鍵でできるわけではない。そこで、

一方の鍵(復号鍵)を通信相手に安全に届けておき、暗号鍵で暗号化して相手に送れば、その

データは復号鍵をもつ相手しか読み出すことができないということで「データの保護」が

実現される。

「確かな」暗号鍵であることを証明するのがSSL証明書である。平たく言えば、市役所の

ような確かな場所に印鑑登録をしておいて、必要に応じて印鑑登録証明書を提示し、

「確かな」鍵であることを主張する。ここまで書けば為すべきことが明確になる。

しかるべき場所にSSL証明書の発行を申請し交付を受ける。SSL証明書は3つのファイル

から構成されており、これをWebサーバの所定の場所におけば目出度く「保護されている

通信」を行っているサイトと見做される。SSL証明書は言うまでもなくブラウザから

閲覧できる。このサイトのために取得したSSL証明書を上の方に提示しているので

ご覧頂きたい。小さくて見えづらい場合は拡大するか、ご自身でブラウザの鍵マークを

クリックして確認いただきたい。証明書の有効期限は90日であることが読み取れる。

SSL証明書の申請には手数料がかかるのが一般的である。手数料はびっくりするほど高額

ではないが、趣味で公開しているWebサイトのためのSSL証明書の発行には

やはり可能な限り無料に近いものを期待する。暇な時間が限りなくある私がこの

期待に沿うようなものを探したところ、直ちに2種類ほど無料で証明書の申請が

できる場所を見つけた。

そのうちの一つを選び、SSL証明書を取得した。それにしても無料でSSL証明書を発行する

には何か裏があると思うのが自然である。その答えは実際に申請をしてみるとすぐに分かる。

申請料が無料なのは有効期限が90日間のもので、これを短いと思うならば、有料の有効期限1年間

(あるいはそれ以上)の利用を促している。暇人の私はもちろん無料版を選択し、有効期限

が迫ればこれを更新することにした(追記を参照願いたい)。

やや長くなったのでまとめる。我々のWebサーバでは特に接続保護をする必要はないが、

世の中の趨勢に合わせるため、SSL証明書を取得して、接続保護を実施してみた。これに

アクセスするためには

https://upto.0am.jp

とする必要がある。httpsの最後のsはsecureの意味で、接続保護のサイトに接続する

場合はこのようにする。なお、従来の

http://upto.0am.jp

でも「接続保護のなされていない」サイトとして接続できる。つまり、我々のWebサーバは

二種類の顔でインターネット接続を待っている。表示される内容はどちらでも全く同じ

であるので、本文をお読みになり、「接続保護」は必要ないと思われれば、httpで、やはり

鍵が掛かっている方が安心だとお思いであればhttpsで接続して頂きたい。

SSL証明書のことを学び、色々と学習できた。

この文章をお読みになり、頭が混乱してきた場合は

下見里山を散歩して頂きたい、直ちに頭がすっきりすること請け合いである。

追記:SSL証明書の更新について学ぶうち、ZeroSSLは2回しか更新できないことを知った。

現在は証明書の自動更新ができるLet's encryptに変更している。無料で事を進めようとすると

学習が必要であることを思い知らされた。

下見さとやま

―5座6拠トレッキング―

やまみち活動が3年を経過し、要所への歩行が一応可能となった。作業記録によれば、各山の作業回数は10回を超えている。このような折に、誰からともなく5座6拠のトレッキングが提案され、全員一致(全員といっても数名だが)で採択された。

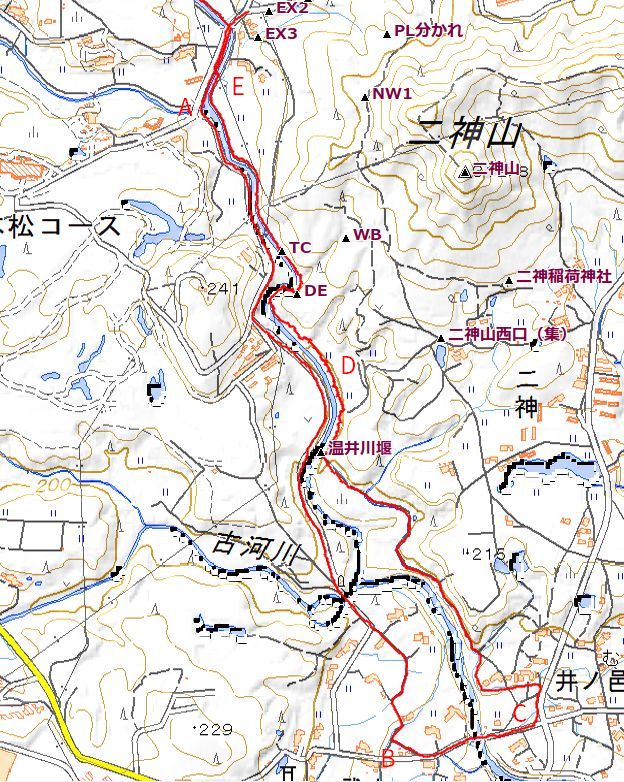

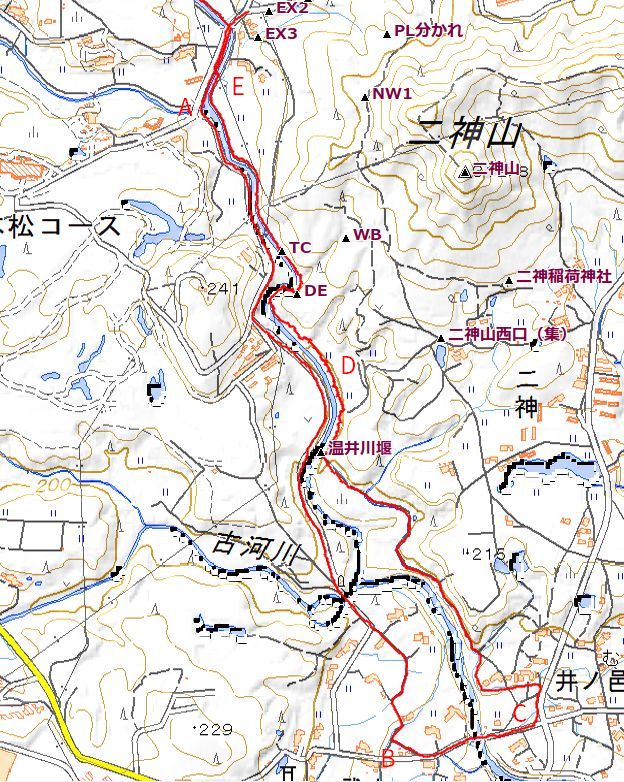

歩行のルートの記録結果(121)を示す。なお、

動画作成にはスーパー地形アプリを使用している。

これを要約すれば、

鏡山中央休憩所(9:00出発)→鏡山・ガガラ山→広島大学(10:30)

→(温井川経由)二神山→広島大学へ戻る(12:30着、昼食後13:00発)

→陣が平山・八幡山→鏡山中央休憩所(15:30帰着)

全行程 12km、所要時間 6時間(午前3時間半、午後2時間半)

〔累積登り量 1500m、歩行速度 2km/h〕

となる。

上記の行程に沿って、5座6拠((1)~(6)で示す)を概説する。

(1) 鏡山

(1) 鏡山

国指定の城址公園である。季節・時間を問わず、ウオーキングなどを楽しむ人々がたむろっている。特に春の花見時期には、数台の屋台が店を出すほどの賑わいである。公園から頂上への登山道は、3コースA,B,Cとあったが、18年の集中豪雨で、西側のCコースが寸断されて廃道になった。東のAコースに取りつく。尾根までの100mは急阪であるが、後はハイキング気分。約30分で頂上へ。頂上からは360°の展望が得られ、西条駅前の街、吉川工業団地、サイエンスパーク、三永水源地・・・などを。近景では、我がさと山5座6拠の全貌を、足元では公園と奥田大池(67)、少し離れて、

ガガラ山裾の大学農園(127)などの自然の絶景を堪能することができる。

頂上から徒歩2,3分西方に第2峰があり、さらに2,3分で、車道の鏡西通りへ出る。

鏡山城は大内氏の配下にあったが、山陰の尼子勢に敗れた(1523年)。この時尼子側は北向いの山へ陣を張った。以来、その山名が「陣が平山」となった。

(2) ガガラ山

大学所管の山の一つである。山裾には大学関連の宿舎などが点在し、農場もある。また、見学用に整備された遺跡2か所(広さ1ha以上)や山中公園がある。さとやま5座の標高はいずれも350mに満たない。鏡西通り登山口の標高は相当高いので、頂上までは高々30mぐらいと思われる。なだらかな尾根道を少し辿れば、すぐに頂上へ到達する。実際の頂上は、尾根道から少し(20mほど)南にある。残念ながら、雑木に覆われていて見通しはよくない。気象観測用と思われる小規模の機材が設置されている。ここから南下すれば職員宿舎へ出る。が、戻って大学方向へ西進する。途中、北方への分岐がある。今回は直進する。北方へ行っても、ほぼ同様の場所に出るので迷うことは無い。頂上から10分程度で、広大前通りへ出る。ガガラ山南斜面は起伏が大きく、巨石(61)-(64)があり、底深い涸れ沢が潜んでいる。時間が許せば、これらをもコースに取り入れてもらいたい。特に巨石群は頂上直下20mほどの所にあり、15分の追加時間で鑑賞することができる。ガガラ

山の散策道は、ほぼ綺麗に整備されている。が、ほんの5,6年前には雑草で覆われていて、とても立ち入る雰囲気ではなかった。

(3) 広島大学

全国的にも有数のマンモス大学であり、学部の数は10を超えている。構内と呼ばれるエリアは南北二つの区域に分かれている。研究棟などの建物群(研究・講義・図書・実験・事務・食堂ほか)は北部地区にあり、南部地区にはスポーツ施設がある。今回のトレッキングでは、北部地区のほぼ中央を東から西へ向けて横断する。横断途中には、山中池からの流水を蓄えたブドウ池がある。ここを少し過ぎれば博物館があり、県道を挟んで二神山である。

大学が広島市から移転して、早くも40年を経過し、門前町も膨らんできている。大学では構内を含めて、いろいろの施設が一般市民に開放されている。そもそも大学の内外を隔てる塀の類は一切ない。図書館も自由に立ち入って読書ができ、書籍の借用も可能である。小川(門脇川)が流れ自然豊かな学内には、ウオーキングコースも設定されている。大学を大いに利用しょう。大学についての情報は、広島大学のホームページをご参照ください。

(4) 二神山

下見財産区が管理している山である。おおよその大きさは、東西700m、南北400m

標高300mである。見晴らし、つつじ、せせらぎをセールスポイントにしている。つつじは東広島市の市花であり、市内で川を伴っている山は珍しいためである。また、

やまみちは非常によく整備(120)されており、見晴らしの良いところには、ベンチや案内板が設置されている。

県道を渡ればすぐに登山口(広大西口)がある。ここから登れば、約15分で東ピークに着くが、今回はせせらぎを優先し、山の西側にある温井川に向かう。南側周回道を通って

桜広場、矢が谷池、稲荷神社を経由し約30分で西登山口に至る。さらに南西方向に30分近く藪漕ぎすれば、温井川の堰に到達する。(注:堰の上流、下流共に距離500mぐらいには、渡川の橋は無い。堰の上にはオーバーフローがあるので、渡れるのは渇水期に限られる。

堰のすぐ下流(20m)から素晴らしい渓谷(71)-(75)が50mほど続いているが物見遊山で行くのは危険である。川の東岸を北上する。運が良ければ、

錦鯉の遊泳(91)-(92)を楽しむことができる。川沿い10分、東方向20分の歩行で二神山城跡に到着する。二神山にはビユーポイントが4か所ある。本城跡(頂上)、西城跡(西ピーク)、下見展望所、東城跡(東ピーク)である。いずれの場所も展望は開けていて、案内板やベンチが設置されている。大学構内は、本城と東城から、吉川工業団地は西城から、市内は下見展望所から見渡すことができる。頂上→東ピーク間の距離は約300mで、標高300mの尾根で結ばれている。東ピークから県道までは徒歩3,4分である。なお、二神山のつつじは密度・量共に東広島随一だと思っている。ミツバツツジ、

ヒメヤマツツジ(頂上で撮影(122))、ヤマツツジがあり、前2者は頂上ほか随所で、ヤマツツジは川沿いなどで見ることができる。花期はそれぞれ4月中旬以降と6月である。また、二神山城は鎌倉時代であり、

近隣の山城(戦国時代)より昔の話である。

県道から大学構内に入り、念願の学食をいただく。いろいろな国からの留学生の立ち振る舞いなどを、それとなく観察しながら・・・。安くてうまい。ここから陣が平山まで約1kmはブールバールに沿う。車道北側の小山に、連絡用の小道が造られているので、これを利用する。約30分で登山口に到着する。

(5) 陣が平山

この山も大学が管理している。山裾の南側には大学付属の幼稚園がある。登山や下山で

南側斜面(24)を利用することは慎もう。頂上には園児の演舞台?と思われる小屋(126)があり、その付近には手作りのブランコなどが木の枝にぶら下がっている。これは先生方の手造りと思われる。頂上からの見通しは、残念ながら殆ど無い。次の中継場所である八陣通りまでは、ほぼ一直線の尾根道である。この道も、ほんの2,3年前には、通行不能の状態であった。陣が平山の縦走所要時間は約40分で、時間的には、頂上小屋が西→東の真ん中となる。尾根道から北方の下見側への下り道は3本ある。1本目は小屋の50m手前(西)、2本目は小屋の真裏に、3本目は小屋から100mほど東にある。その内で、町までつながっているのは1本目の道のみで、後の2本は周回道までである。

(6) 八幡山

山裾にある三つ城古墳は、県内最大である。頂上には祠2基(27)(28)があり、山道のあちこちに古墳と思える石積(26)がある。さとやま5座の内、唯一の私有の山である。3年前に、我々がやまみちの会を始めた時には、八幡山の頂上に関する知識は皆無であった。そこで、最も早期に里道の調査に取りついた。しかしながら、山容の把握には辛苦した。理由は、里道の痕跡が見つからなかったことと、頂上から多くの尾根が伸びていたことのためである。尾根は2本であるとの先入観があった。いまでは、かなりの散策道が良く整備されていて、色々な登山口から、概ね1時間30分程度の時間で別の登山口への山越えが可能となっている。

下見地区からの登山口は、八幡神社となる。ここから頂上までは1本路で比較的にわかりやすい。頂上は、手入れはされているが見通しは無い。頂上からの下り路は何本かある。今回はブールバールのやや東方へ出るコースを選定し、想定通りの時間で目的地(鏡山休憩所)へ到着した。

QGISというアプリについて

我々の下見やまみちの会は任意団体(勝手連合)で里山に残る山道を整備し、遊歩道として復活させ、人々を呼び込み、人々の健康維持と里山の保全とを目的として老体に鞭打って活動しているのはHP冒頭の記載どおりである。素晴らしいボランティア精神だと少なくとも我が会の会員は全員が信じて疑わないが、重要な注意点があることも承知している。それは山の中に点在する私有地に踏み込まないということである。いくら意義深い活動でも土地所有者の地権を侵害することがあってはならない。

山のどこが私有地であるかを知る確実な方法は法務局に出かけて資料を閲覧することである。しかし、活動のたびに法務局に出かけるのは大変だ。このインターネットの時代に土地の所有権について知る方法は無いかと「法務局データ」「閲覧」と2つのキーワードを入れてgoogle君に問い合わせたところ、「MAPPLE法務局地図ビューア」というのを教えてくれた。早速に訪問してみると、「G空間情報センターで公開されている登記所備付地図データを「MAPPLEのベクトルタイル」に重ねた地図です。」という説明文があり、最下行の同意部分をクリックすると見事に閲覧できることが分かった。流石は情報公開の時代である。

私の環境では初期画面は神戸・三宮付近であった。ドラッグして下見里山まで移動し、状況を確認することにした。確かに山の裾の付近には私有地が存在している。ズームインすると画面が航空写真に変化し、地番まで表示されたのには驚いた。これは法務局に出かけなくても私有地の存在を確認できると情報公開に感謝した。

普通は感謝して終わりだろうが、私にはどうも「G空間情報センターで公開されている登記所備付地図データ」というのが気になって仕方がない。これは更に調査する必要があると、またまた老体に鞭打った。早速にG空間情報センターにアクセスし、ユーザアカウントを作成した。ここまで来ると殆ど病気である。

件のG空間情報センターにアカウントを作ると公開されているデータをD/Lできるようになる。「データセット」という項目をクリックすると、動作は緩慢であるが(恐らくユーザ数が多いためであろう)公開されているデータセットの一覧が出てくる。一番先頭に「法務省登記所備付地図データ変換済」というお硬い名前の項目があるのでここをクリックする。するとタグとして都道府県名が並ぶので、私の場合は広島県を選択した。現在は30件のデータがあるようである。広島県をクリックすると何と先頭に東広島市が出てきた。幸先の良いスタートだ。ここで考え込んでしまう。データの種類が3種類ある。どれを選ぶかということであるが、ここは無難な「zip」を選択した。D/Lするのでデータは小さいほうが良いだろう。すると最終的に4種類の選択肢があることが分かる。geojsonという形式は地形学などの専門家が使うのだろうと考え、これは対象から除外して「筆R_2023.shp.zip」というのを選んでD/Lした。shpというのはシェープファイルのことだろうと思い、その名は聞いたことがあったのが選択理由の一つである。

zipで圧縮されたファイルをD/Lしたあとはzipを解凍しその中身を見てみると5個のファイルがセットになっていた。シェープファイルというのが確かに含まれていた。さあ、ここからが作業の実質的な始まりである。このHPで国土地理院の地図にGPSロガーで取得した軌跡を掲載したものはすべてカシミール3Dという有用なフリーのアプリで作成したものである。大変残念なことに、この万能のように見えるアプリでもシェープファイルは扱うことはできない。退職後は多くの知識を失ってしまったが、GISという単語が微かに残っていた。GISというのは地理情報システムのことで、地図情報を必要とする分野は広く(我々の活動も含まれている)数々のアプリが地図情報の処理のために発表されている。そこで無料アプリの検索である。QGISというのも辛うじて覚えており、その名前を聞いた時は自分の専門外であったこともあり、使ってみることはしなかった。とうとうそのときが来たと感じた。改めて調べてみると、QGISはWindows, Macといった広く使われているOSはもちろん、私の使っているマイナーなLinux版もあると知り、小躍りしてインストールした。

肝心の使い方であるが、シェープファイルはドラッグ・ドロップするだけだった。インストールして5分後には入手した「法務省登記所備付地図データ変換済」をQGIS画面に表示することができた。しかし、表示しても全く楽しくない。画面上に登記データを示す蜘蛛の巣のような図形が現れるだけである。次の作業は国土地理院の地図を背景に表示することである。方法をネットで探すとすぐに見つかった。国土地理院のみならず、OpenStreetMap(ボランティアベースで作成された世界地図)、GoogleMap、衛星写真、それに1960年当時の航空地図(他にも古いものがあったが、これしか動作しなかった)それぞれのURLの情報を教えてくれたのでネットワークというのはありがたいものだ。

肝心の使い方であるが、シェープファイルはドラッグ・ドロップするだけだった。インストールして5分後には入手した「法務省登記所備付地図データ変換済」をQGIS画面に表示することができた。しかし、表示しても全く楽しくない。画面上に登記データを示す蜘蛛の巣のような図形が現れるだけである。次の作業は国土地理院の地図を背景に表示することである。方法をネットで探すとすぐに見つかった。国土地理院のみならず、OpenStreetMap(ボランティアベースで作成された世界地図)、GoogleMap、衛星写真、それに1960年当時の航空地図(他にも古いものがあったが、これしか動作しなかった)それぞれのURLの情報を教えてくれたのでネットワークというのはありがたいものだ。

下絵画像をネットワークから取得して上記の登記データに重ねると下絵だけになって登記データが消えてしまった。ここまで順調に来たが最終的なところで躓いてしまい、かなり悩んだ。ネットワークで検索しても助け舟は出てこなかった。夜遅くになってやっと気づいた。下絵の地図は不透明なので登記データを覆い隠しているのだ。QGISではデータを読み込むたびに新たなレイヤが作成され、私の場合は登記データの次に下絵の地図を読み込んだので、下絵のレイヤが上に重なっているということだった。このような当たり前のことはいくらネットで検索しても誰も教えてくれないはずである。自分の愚かさを思い知らされた。下絵の地図レイヤを下に移動すると見事に地図上に登記データが表示され目的を達成することができた。しかし、いくらズームしても地番が表示されることはなかった。レイヤのプロパティを開いて文字データも表示されるようにしてみたが、通し番号や公的な市町村コード等しか

選択肢がなく、地番が現れることはなかった。私の考えでは公開されている(D/Lした)ファイルには地番は書かれていないのだと思う(後日訂正:2024年版のシェープデータには地番も含まれていることを

確認した)

。MAPPLEのサイトでは別の方法で地番データを取得しているのだと想像する。もっとも私の場合は地番データが無くても私有地かどうか判定すれば良いだけなので深追いしないことにした。

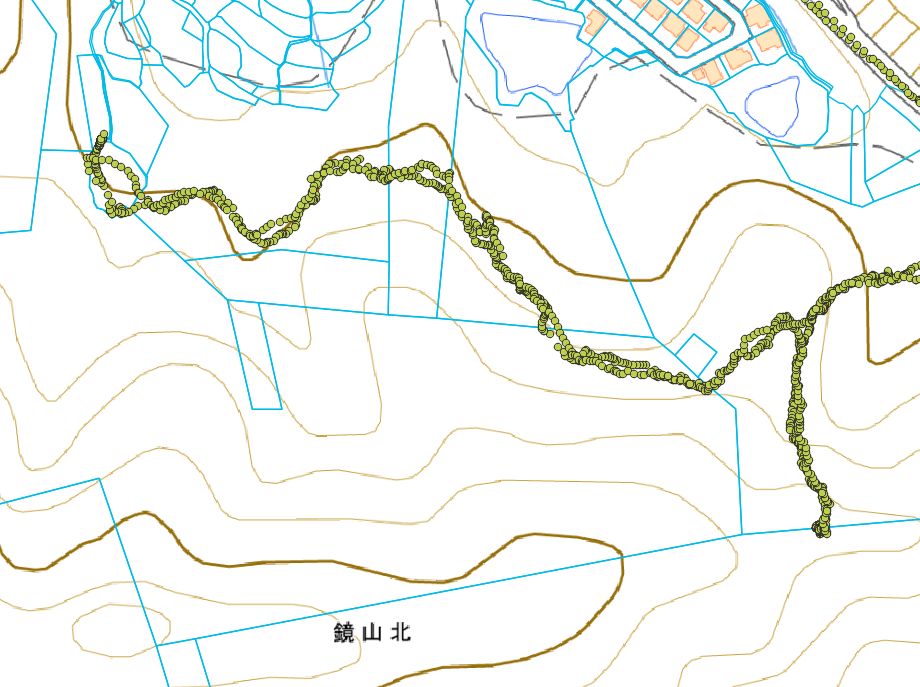

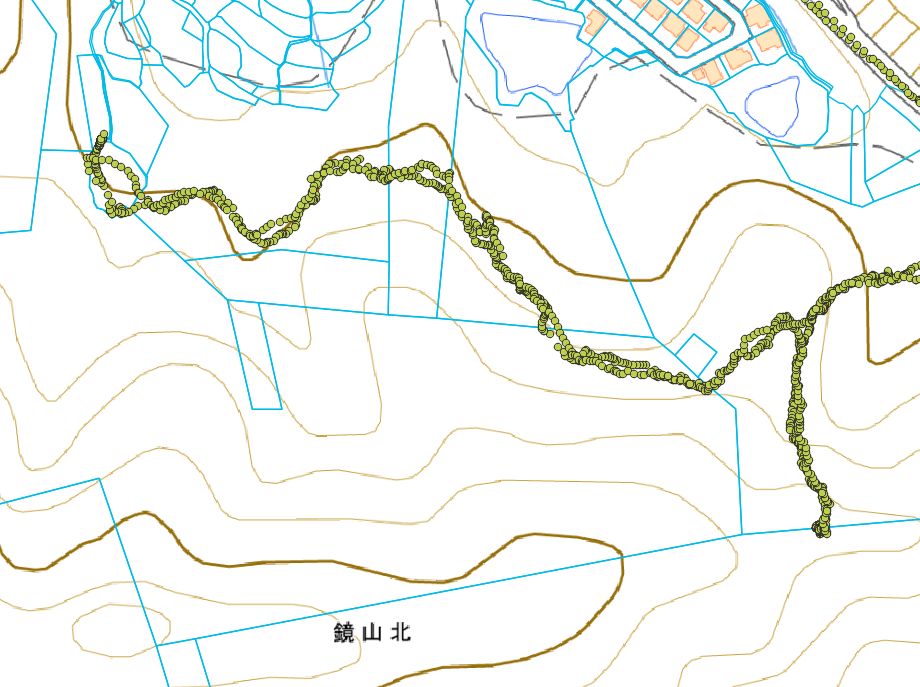

上の図は陣が平山北部で我々が作業を行ったときのGPSロガー出力をQGIS上に表示したものである。QGISではgpx形式のロガー出力もドラッグ・ドロップで表示できる。QGISはカシミール3Dと同じように良くできた、しかも使いやすいアプリである。図の青い線が登記データを表している。この図を見る限り我々は私有地に踏み込んでいないと確認できる。自前でQGISを動かし、登記データを表示できるようになると、このように作業ルートの確認ができるので、やはり登記データはインターネットで閲覧するだけでなく、自分で活用するようにしたほうが良いと思う。

里山活動では、地権者の利益を担保するというのは欠くべからざる最優先の条件である。本文が里山活動を円滑に進めるための一助になればとの思いで公開した。

温井川に遊ぶ

二神山は他の4座と三つの点で異なっている。まず第一に位置的に離れ、間に大学キャンパスがある。五座縦断一日コース(FGHJK-1)ではこのためキャンパスを2度横断した。二つ目の違いは高圧鉄塔があり、高圧電線が山を横断していることである。これは大学キャンパスの受電所に高圧電線を引くためである。以上の二つは大学キャンパスに関係した二神山の特徴と言ってよい。

三番目の特徴は川(温井川)に面している点である。二神山のモデルコース、F-1, F-2では経路に温井川が入っており、一日コースにおいても温井川沿いの道を歩いている。この三番目の違いは二神山に山・川を同時に楽しめる特別な魅力をもたらしている。そこで、温井川に重点を置いて散歩してみることにした。つまり、二神山を直接的にではなく、一歩引いて側面から楽しんでみようというわけである。

温井川の源流は地図で確認すると二神山の北西にある曾場ヶ城山の南斜面の複数の沢の水が集まったものであると見て取れる。曾場ヶ城山は西日本豪雨(2018年)の影響を強く受け、今でもその時に生じた土石流跡が山肌に見える。豪雨の直後は10本程度もあったが、樹木が生えてきて土石流跡を覆い隠している。それでも大きなものはまだはっきりとその存在を認めることができる。曾場ヶ城山に降った大量の雨水はしたがって温井川にも押し寄せ、川岸に生えている木のびっくりするような高さにそのときのゴミが残っている。

この文章を書こうと決意したとき(2024年3月末)になっても未だ災害復旧工事として、温井川の一部では工事(133)が行われていた。しばらく待つと(2024年5月中旬)工事が終わったので温井川から見た二神山の様子を文章にすることにした。

この文章を書こうと決意したとき(2024年3月末)になっても未だ災害復旧工事として、温井川の一部では工事(133)が行われていた。しばらく待つと(2024年5月中旬)工事が終わったので温井川から見た二神山の様子を文章にすることにした。

この度の散歩では二神山との関係で温井川を見るので、範囲を北端の橋(131)付近から

南端の橋(132)までとした。カシミールの計測機能を使ってこれら二つの橋の間の川の長さは1.7キロと算定された。ほぼ川岸に沿って進むので1.7キロの散歩道を歩くことになる。これでは距離が短く、散歩にならないので温井川の両側を歩くことにした。まず下流に向かって右岸を歩き、二神山の全容を確認する。起点は図のA点(八本松ゴルフコースの入り口近く)とした。

私は退職後に散歩道を探し回ったが、この温井川右岸の道は一大発見だと思い、私の散歩道(一般道の部)の主要幹線と見做している。南方に歩くときも西方に歩くときもこの主要幹線のお世話になっている。

A点からの道は簡易舗装がなされており歩きやすい。川を左手に、その向こうに二神山を眺めながらゆったりとした

気持ちで南下する。

出会う自動車としては、ゴルフ場整備の軽トラックがたまに通る程度で全く自動車に会わない方が多い。これほど

快適な散歩道はそう多くないと思う。そうこうしているうちに武士の滝という名所に出る。立派な橋があり、

橋のふもとから川辺に下りることができる。試しに降りてみてもどれが武士の滝か良くわからない。武士の滝というのは

余り大きな滝ではなさそうだ。この橋のところで温井川に古河川が合流し(図参照)、川の水量が大いに増える。

武士の滝を過ぎると道は川から離れ、しばらくは温井川と距離を置くことになる。二神山の南端は過ぎているので

もう山は見えない。田・畑の間を南下すると東西に延びる道に出る(B点)。ここで左折すると上述の南端の橋が

見えてくる。橋を渡って進んでいくと南北に延びる県道に出る(C点)。この地点の目印は

この看板(137)である。この度の散歩時には田植えが終わっており

緑の穂が少しずつ大きくなっている状態だった。田んぼの大きさはこの付近での標準的な田んぼの大きさの

3倍程度(私は農業をやった経験がないので何反あるのか見てもわからない)であろうか。これで食べざかりの

大学生の一年分の米を生産できるのか不明である。恐らく、他の場所にもこのような田んぼがあるのだと

思う。この田んぼで出来る米を食べる学生には田の水源、温井川のことを知ってほしい。面白いのは

米の銘柄「恋の予感」である。散歩を続けていくとこれが「鯉の予感」にもなる。

大学生協所有の田んぼを回り込み、温井川の方に進む。すると川に沿って作られた温井川の水を田んぼに

引くための水路に沿う道に出る。ここから、今度は温井川を左手に見ながら北に進む。やがて

このような(138)行く手を阻む二本テープに直面する。

安心して頂きたい、この二本テープは猪よけのものであり(地元の人に確認)、人間の通行を禁止

するために設置しているわけではない。作業車が通行する場合はバネの部分を外せるように

なっているが、散歩の時は跨いで超えれば良い。この地点を過ぎると山側に二本テープが設置されているのを

見るが、山側からの猪の侵入を阻止するためのものである。左手に田んぼに水を引くための水路、右手に

猪阻止のためのテープを見ながら進んでいくと温井川の堰(57)

(図参照)に到達する。堰は田んぼに水を引くために設けられているが、ここに鯉の姿を見ることが

ある。この地点から「鯉の予感」を確認しながら散歩を続ける。

堰で一息入れたら二本テープを超えて竹やぶの中に入る。昔の人が竹を使うために植えたのだろう、

温井川に沿って竹やぶが続くが、竹やぶの幅は狭い。この竹やぶの中にやまみちの会が道をつけた。

所々にピンクリボンがあるのを見て欲しい。繰り返すが、この竹やぶの幅は狭いので温井川方向に

色々な場所で歩くことができ、川の様子を見ることができる。図のDの区間で川に向かって小さな

ギザギザが出ているのは私が川の中に鯉がいないか確認した場所である。

竹やぶの中からも川が見え、竹やぶ越しに

鯉を見ることがある(91)(92)(「鯉の予感」の成就)。緋鯉もいるが、黒色の余り目立たない鯉の方が数が多いように思う。鯉を見かけると疑問が

湧いてくる。鯉たちは常時、川の流れに逆らって泳いでいるが(さもなくば流されてしまう)、彼らは

どうやって眠っているのだろうか?まさか眠ること無く泳いでいるとは思えないので、寝ていても

無意識のうちに流されないように泳いでいるのだろうか?それとも、川の流れがほとんど無い、水の

淀んでいるところをねぐらにしているのか?疑問は尽きない。

鯉を見つければそれは「梅に鶯」ならぬ「竹に鯉」である。

やがて竹やぶが終わり、温井川の中に

岩が目立つようになる。ここから先(北方向)で鯉を見たことがないので、今度は岩の間を流れる

水を愛でることにする。ゆったりと流れる川も美しいが、岩の間を勢い良く流れる水流を見るのも

美しい。小さな滝(94)(95)のようになっているところもある。

岩のある流れを眺めながら歩いていると二神山がいよいよ

近づいてきて、山と川の境界を歩くことになる。このような場所(135)も

通る必要があるので、足を滑らせないようにしなければならない。ここに刺激されて川の様子をもっとよく見てみたい(冒険してみたい)と思うならば、次の

機会の行き先はアドベンチャー・コースに決まりである。

但し、冒険をするにはそれなり

の計画と準備をしなければならない。記事を良く読んで温井川渓谷を堪能して頂きたい。

やがて温井川が大きく迂回しているところに到着し(図のDE)、更に進むと温井分岐に到着する。温井分岐で右側の道をとると二神山山頂に登ることが出来る。今日は温井川に沿って進むので、

分岐点を直進する。以前はクマザサが多く、直進するのが難しかったが我々が整備したので今は歩きやすくなっている。

クマザサの中を川に沿って北上し続けるとこの場所(139)に出る。

白く見えるのが災害復旧工事で建設された温井川の堤防であり、

この工事(133)の完成形である。工事中にパワーシャベル等を

置いていた休耕田も綺麗に整地されており、見た目はすっきりしている。しかし、以前の自然は失われて

おり、散歩するには少し物足りなくなった。温井川の川べりを少し北上すれば図のE点で北端の橋のところに

戻ることができ、散歩は終わりである。

これ程の魅力のある二神山についてチャットGPT君に聞いてみることにした(今はユーザ登録は必要なく

バーションは3.5となっていた)。

二神山を知っていますか?

はい、二神山は日本の山で、福岡県に位置しています。標高は1,082メートルで、周辺には美しい自然景観やハイキングコースがあります。二神山はハイキングや登山の愛好家に人気がありますが、その景観や文化的な重要性から、観光客にも魅力的な場所です。

がっかりしたので、下見里山についてもう一度聞いてみる。

下見里山はどこにありますか?

下見里山は、福岡県久留米市にあります。この山は標高約294メートルで、久留米市の中心部からも比較的近い場所に位置しています。下見里山はハイキングや自然散策に適した場所として知られています。多くの人々がその美しい景観や自然の中でリフレッシュするために訪れます。

チャットGPT君、君の知識はかなり偏っているのではありませんか?前に下見里山のことを聞いたら、確か神奈川県の

例を教えてくれたように思います。

鏡に向かって「世界で一番美しいのは誰?」と聞くのよりは良い回答を期待していたが、

生成AIでの評価を気にすることなく、今後も下見里山の保全に努めることにした。

元の場所に戻ります。

そもそも「保護されていない通信」で何が保護されていないかご存知だろうか?インターネットでの

通信は、放送機能のような一部の例外を除き、原則として一対一で行われる。インターネット上には

無数の通信相手が存在するが、実際に通信を行っている瞬間には貴方と一人の相手との一対一で

データのやり取りが行われている。貴方が我々のHPを閲覧なさっている場合、我々が

Webサーバとなり、貴方は何らかのブラウザを使うクライアントとして相互通信を行って

いる。通信はサーバからクライアントへの下り通信とクライアントからサーバへの

上り通信とがあり、これらが保護の対象である。ところが、Webサーバにアクセスするときの

通信はほぼ全てが下り通信であり、上り通信はごく僅かである。上り通信が全く無い場合が

ほとんどであると言っても良い。我々のWebサーバにおいても情報を一方的に送り出す下り通信

だけで、貴方からの上り通信は全く無い。下り通信の内容は公開しているので、これを保護する

のは無意味である。公開しているデータを盗み見る人物などいない。

そもそも「保護されていない通信」で何が保護されていないかご存知だろうか?インターネットでの

通信は、放送機能のような一部の例外を除き、原則として一対一で行われる。インターネット上には

無数の通信相手が存在するが、実際に通信を行っている瞬間には貴方と一人の相手との一対一で

データのやり取りが行われている。貴方が我々のHPを閲覧なさっている場合、我々が

Webサーバとなり、貴方は何らかのブラウザを使うクライアントとして相互通信を行って

いる。通信はサーバからクライアントへの下り通信とクライアントからサーバへの

上り通信とがあり、これらが保護の対象である。ところが、Webサーバにアクセスするときの

通信はほぼ全てが下り通信であり、上り通信はごく僅かである。上り通信が全く無い場合が

ほとんどであると言っても良い。我々のWebサーバにおいても情報を一方的に送り出す下り通信

だけで、貴方からの上り通信は全く無い。下り通信の内容は公開しているので、これを保護する

のは無意味である。公開しているデータを盗み見る人物などいない。 (1) 鏡山

(1) 鏡山 肝心の使い方であるが、シェープファイルはドラッグ・ドロップするだけだった。インストールして5分後には入手した「法務省登記所備付地図データ変換済」をQGIS画面に表示することができた。しかし、表示しても全く楽しくない。画面上に登記データを示す蜘蛛の巣のような図形が現れるだけである。次の作業は国土地理院の地図を背景に表示することである。方法をネットで探すとすぐに見つかった。国土地理院のみならず、OpenStreetMap(ボランティアベースで作成された世界地図)、GoogleMap、衛星写真、それに1960年当時の航空地図(他にも古いものがあったが、これしか動作しなかった)それぞれのURLの情報を教えてくれたのでネットワークというのはありがたいものだ。

肝心の使い方であるが、シェープファイルはドラッグ・ドロップするだけだった。インストールして5分後には入手した「法務省登記所備付地図データ変換済」をQGIS画面に表示することができた。しかし、表示しても全く楽しくない。画面上に登記データを示す蜘蛛の巣のような図形が現れるだけである。次の作業は国土地理院の地図を背景に表示することである。方法をネットで探すとすぐに見つかった。国土地理院のみならず、OpenStreetMap(ボランティアベースで作成された世界地図)、GoogleMap、衛星写真、それに1960年当時の航空地図(他にも古いものがあったが、これしか動作しなかった)それぞれのURLの情報を教えてくれたのでネットワークというのはありがたいものだ。 この文章を書こうと決意したとき(2024年3月末)になっても未だ災害復旧工事として、温井川の一部では

この文章を書こうと決意したとき(2024年3月末)になっても未だ災害復旧工事として、温井川の一部では