川端康成の長編小説に山の音というのがある。以前読んだことがあるが殆ど内容を忘れてしまった。今では3日以上前のことはすっかり忘れてしまうので当然と言えば当然であるが、惨めなものである。昨夜ラジオを聞いていると、初期認知症(MCIと言うらしい)の段階であれば保険適用される薬が2種類あり、効果は十分期待できると言っていた。ではMCIであるかどうかの判定はどうすればよいか?簡単なテストは前日夜の夕食メニューを覚えているかどうかとのことだった。このテストは私は当分パスするはずである。なぜなら私は調理担当なので、夕食に限らず全て私が作っているからである。自分が作ったものを忘れると、やはりMCI(若しくはそれ以上)であろう。まあ、3日程度は覚えているのでもうしばらくは大丈夫かと今のところは安心している。

毎週下見里山5座を歩いていると、山の景色は全て覚えてしまい、散歩から戻っても何を見たか、ほとんど思い出せないことが多い。無意識に歩いているのである。しかし音は別である。里山なので近くを道路が通っており、車両の音が聞こえる場所もある。少し前の話になるが、八幡山を歩いているとき、ブールバールの方向から救急車やパトカーの音が随分と長く聞こえたことがあった。戻ってからブールバールで幼稚園の送迎バスが中央分離帯に乗り上げ、樹木に衝突したと知った。送迎バスに乗っていた園児に残ったと思われるトラウマを思うと心が痛む。この幼稚園は私の自宅に比較的近いこともあり、その後の様子も耳に入ってきた。当面は送迎バスの運行は中止され、その後は外部の業者が送迎担当となったと聞いた。

毎週下見里山5座を歩いていると、山の景色は全て覚えてしまい、散歩から戻っても何を見たか、ほとんど思い出せないことが多い。無意識に歩いているのである。しかし音は別である。里山なので近くを道路が通っており、車両の音が聞こえる場所もある。少し前の話になるが、八幡山を歩いているとき、ブールバールの方向から救急車やパトカーの音が随分と長く聞こえたことがあった。戻ってからブールバールで幼稚園の送迎バスが中央分離帯に乗り上げ、樹木に衝突したと知った。送迎バスに乗っていた園児に残ったと思われるトラウマを思うと心が痛む。この幼稚園は私の自宅に比較的近いこともあり、その後の様子も耳に入ってきた。当面は送迎バスの運行は中止され、その後は外部の業者が送迎担当となったと聞いた。

比較的最近、また八幡山での出来事であるが、パトカーの音が多数聞こえたことがあった。この時は東広島から海田市に向かう国道2号線バイパスのトンネルの中で車両火災が起きたとのことだった。

いくら里山でも何が出てくるか分からないので耳はそばだてている。

イノシシが出てきたらどうしようかと以前は心配したが、今までに一度も見たことは無い。代わりに野犬は経験した。2年くらい前に奥田東山から為実神社に抜ける竹やぶ(写真参照)を歩いているとき、野犬が

吠えるのを3回続けて(3週連続して)聞いたことがある。

一頭だけの鳴き声だったので集団で襲ってくるとは思われず

安心したが、山で犬の声を聞くと不安である。鳴き声が聞こえなくなってしばらくして為実神社で

神社の清掃をしている人に会ったので聞いてみたら、野犬が山に迷い込み、子犬だけ捕獲されたので

親犬が吠えていたのだろうとのことであった。親犬も捕獲されたのか、どこかに行ってしまったのかは

よくわからないらしい。

また八幡山での出来事であるが、八幡神社に近いあたりで野犬が吠えていたのでよく見ると

5メートル位離れた位置の木の陰から私に向かって吠えていたので流石に緊張した。この時も一頭

だけで目をそらせて自分の下山道に沿って歩いているといつの間にか向こうもどこかに行ってしまった。

相手の犬も私を見て恐怖にかられ、吠えたのであろう。野犬についてはもう一件、今度は二神山での

出来事である。温井川に沿って二神山の裾を北上すると、温井川が大きく湾曲している部分がある。

ここで野犬の吠える声が聞こえ、二頭が私の方向に走ってきた。私の経験した最大のピンチである。

しかし、犬たちは私など見向きもせず川沿いに南下した。何かを追いかけていたのだろう。唯の

野犬ではなく、トレーニングされた犬のようにも見えた。

動物に会った(鳴き声を聞いた)のはこれくらいで残りはセミである。あちこちに書いているが

私の夏の最大の楽しみはミンミンゼミの声を聞くことである。ミンミンゼミの鳴き声が聞こえる

場所が年々増えているのは嬉しい限りである。もちろんミンミンゼミ以外にも夏の終りには

ツクツクボウシも鳴く。ヒグラシは良く見かけるが、私が歩く時間には鳴いておらず、私の

足音に驚いて飛び回るのみである。鳥は比較的少ないと思う。たまに聞くことはあるが、カラス

以外は私には鳥の区別がつかない。

野犬の鳴き声を聞くのは不安であるが、滅多に無いことである。良く聞く不安な音は何と言っても

竹のきしみである。風が少し強いときに竹林の中を歩くと、竹が互いに衝突する音、あるいはヒビの

入る音が鋭く聞こえ、思わず身構える。シシオドシのレベルではない。

「山の音」というより「山での音」という話題になってしまったが、散歩中に音を楽しみ(怯え)ながら

歩くのも自然との対話である。書ききれなかったが、キツツキと思われる音も聞いたことがある。

下見里山は、一部を除いて人間の活動音がしないので山歩きの雰囲気は十分に味わうことができる。

うろ覚えであるが、川端文学の「山の音」は地鳴りのような音だったと思う。私が経験した

山での音とは全く異質の(もちろん想像上の)ものであろうが山と音という単語が鏡山からの

帰り道、急に結びつき、駄文にしてみた。

川端康成の「山の音」を久しぶりに読み直してみる予定である。

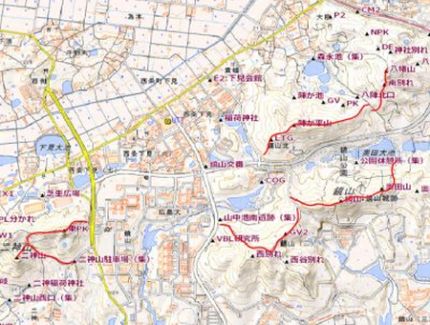

右の図は陣が平山周辺のものであるが、図中のLTGと書いてある位置にこれらの木が5メートル間隔位で並んでいる。以下、「これらの木」と書く代わりにLTGと記す。我々がLTGを発見したのは偶然である。2024年の12月頃に陣が平の西斜面(図のJGV2, LTGの上方)で植樹のための伐採作業が大規模に始まった。西斜面には我々の整備した登山道があったのだが、またたく間に失われてしまった。そのため、代理の登山道を南側に整備していたときにLTGを発見した。ではLTGは他の木々と比べて何が違うのかと思われる方も多いはずである。見えにくいが木の下部、根元付近を見ていただきたい。LTGでは根元付近が黒く焦げて炭のようになっている。もちろん誰かがLTG付近で焚き火をしたのではない。そう、LTGで落雷が発生してその名残である。LTGの2つの木の間隔が狭いので同時に稲妻の影響を受けたのだろう。LTGの2本だけの受難である。ああ、愛おしい。

右の図は陣が平山周辺のものであるが、図中のLTGと書いてある位置にこれらの木が5メートル間隔位で並んでいる。以下、「これらの木」と書く代わりにLTGと記す。我々がLTGを発見したのは偶然である。2024年の12月頃に陣が平の西斜面(図のJGV2, LTGの上方)で植樹のための伐採作業が大規模に始まった。西斜面には我々の整備した登山道があったのだが、またたく間に失われてしまった。そのため、代理の登山道を南側に整備していたときにLTGを発見した。ではLTGは他の木々と比べて何が違うのかと思われる方も多いはずである。見えにくいが木の下部、根元付近を見ていただきたい。LTGでは根元付近が黒く焦げて炭のようになっている。もちろん誰かがLTG付近で焚き火をしたのではない。そう、LTGで落雷が発生してその名残である。LTGの2つの木の間隔が狭いので同時に稲妻の影響を受けたのだろう。LTGの2本だけの受難である。ああ、愛おしい。 たまに、ちゃんとした山登り用の服装で登る個人、もしくは団体に出会うこともある

たまに、ちゃんとした山登り用の服装で登る個人、もしくは団体に出会うこともある